La « viande heureuse »

Sur Jocelyne Porcher et quelques autres

par Enrique Utria

Les nouveaux philosophes français ont encore frappé. Francis Wolff et Dominique Lestel dénoncent la barbarie de l'élevage industriel [1]. Perspicaces, ils constatent que les animaux sont de « simples marchandises fabriquées et éliminées en série » [2]. Rue d'Ulm, on porte décidément le courage en bandoulière. Pinochet, le capitalisme financier, l'élevage industriel, rien n'échappe à leur critique radicale. Rue Descartes, Jean-Luc Guichet n'a lui aussi pas de mots assez durs pour dénoncer ce phénomène d'exploitation totale où les animaux subissent une violence « carentielle » qui, par omission tout autant que par oppression, induit une douleur existentielle [3]. Le vent de la révolte atteint même la sociologie. Jocelyne Porcher, du haut de sa tour à l'INRA, crache sur l'élevage industriel et hurle « merde » au système. C'est que les productions animales sont « l'un des rejetons les plus cupides et malfaisants du capitalisme industriel » [4].

Étonnamment, dans les élevages plus traditionnels, pastoraux ou biologiques, les bêtes sont aussi des marchandises. Elles sont aussi mutilées, égorgées, démembrées. Mais pour Jocelyne Porcher, Francis Wolff, Jean-Luc Guichet et Dominique Lestel, cette peine de mort reste légitime. Dans cet article, je me propose de mettre à l'épreuve certains de leurs « meilleurs » arguments.

Théorie du don

Contrairement à ses complices, Jocelyne Porcher produit une multitude d'idées ou d'arguments pour promouvoir la viande heureuse. Les démêler exigera plus de temps. La plus originale de ses idées fait appel à une « théorie du don », où animaux d'élevage et humains se livrent à une sorte de Potlatch, se concluant par la mort des uns, et la dette infinie des autres. « C'est le don de la vie bonne qui, pour de nombreux éleveurs, légitime la mort des animaux » [5].Le don est ici pensé à la façon de Marcel Mauss. À un don fait suite un contre-don. Refuser de donner, c'est refuser de tisser un lien. Refuser de recevoir ce qui est donné, c'est aussi refuser un lien. Enfin, refuser de faire un contre-don, de rendre un don pour ainsi dire, c'est briser le lien. Il y a, dans cette théorie du don, une triple obligation dans le rapport à autrui : pour l'un, donner, pour l'autre, accepter de recevoir puis contre-donner. Ces trois obligations ne sont pas écrites, réclamables ni exigibles. Elles ne relèvent pas d'un contrat. Elles sont implicites.

Ces quelques éléments étant posés, comment Porcher adapte-t-elle cette théorie maussienne du don aux animaux d'élevage ? « Le premier des dons est celui de la vie » [6]. Mais, écrit Porcher, « c'est l'animal qui donne la vie ». Étrange. Pour le profane, c'est la vache qui donne la vie au veau. En lisant Porcher, le lecteur est envahi d'un doute : et si ça n'était pas plutôt la vache qui donnait la vie de son petit à l'éleveur ? Prends-le, enlève-le, dispose de sa vie. La thèse est insensée. Et, pourtant, Porcher n'est pas loin de la partager avec les éleveurs qu'elle interroge. Ainsi propose-t-elle l'exemple d'une bête « contre-performante », une vache ou une truie dont « l'insémination ne prend pas ». L'éleveur normal l'envoie immédiatement à l'abattoir. L'über-éleveur porchéen est susceptible de donner une seconde chance à l'animal, une seconde insémination. En cas d'échec, l'animal sera égorgé. Mais s'il « donne » une « belle portée de porcelets », alors l'éleveur considérera que c'est un don de l'animal pour le remercier de cette dernière chance [7]. Autrement dit, la vache ou la truie donnerait ses petits à l'éleveur. Ce discours est soit un exemple de bouffée délirante, soit un modèle de stratégie délibérée, volontaire, consciente, visant à normaliser une emprise totale sur l'animal, de l'enlèvement de ses petits à sa mise mort. Il s'agit d'inverser la réalité.

Une lecture plus charitable du premier don de la théorie de Porcher consisterait à le comprendre non comme un don de l'animal, mais comme un don de l'éleveur. C'est l'éleveur qui « initie, favorise et contrôle les naissances ». Parler de don pour une insémination forcée serait contradictoire. Supposons donc, pour l'argument, que Porcher fasse référence à des élevages procédant par saillie naturelle. Le don de l'éleveur est alors de favoriser les naissances. Il est ici intéressant de noter que ce service est d'autant plus nécessaire pour certaines races animales que la zootechnie les a rendues incapables de mettre bas par elles-mêmes. Les vaches piémontaises et parthenaises ont un pourcentage de vêlages difficiles ou de césariennes qui atteint 30 % pour leur premier enfantement. Pour les vaches « Blanc Bleu Belge », la césarienne est même systématique, tant la taille des veaux est devenue immense [8]. Pour ces races handicapées, donc, le premier don de Porcher est un don qui pallie les infirmités infligées. Cette assistance de l'éleveur est une auto-assistance, elle répare l'outil de travail. Quant aux races animales encore capables de mettre bas par elles-mêmes, le don est superfétatoire. En résumé, le premier don pensé par Porcher est, d'après ce qui précède, pervers, cupide ou inutile.

À ce premier don de l'éleveur, succède un contre-don de l'animal. « Le premier des contre-dons de l'animal domestique est d'accepter de vivre, et de vivre dans le domus humain » [9].Le nouveau-né accepte d'être un animal domestique. L'affirmation est pour le moins suspecte. Les vaches s'échappent dès que la clôture le permet, les moutons cherchent constamment à tromper le chien de berger [10], les chèvres sautent toutes les barrières… Pour donner un sens au propos de Porcher, il faut donc comprendre que l'animal fait le don d'une rébellion maîtrisable, un don d'impuissance acquise – un don enlevé par la force, la peur du chien, le piquet, la cage en béton. L'animal donne ce qu'il est impuissant à refuser. Supposons donc que l'éleveur offre une assistance inutile au veau ou une aide réparatrice après avoir causé un dommage à ses ascendants. Et supposons que le contre-don du veau soit sa reddition temporaire. Que se passe-t-il ensuite ? (Car l'histoire n'est pas finie.)

« Dons et contre dons se poursuivent tout au long de la vie de la famille et du troupeau » [11]. De manière générale, l'éleveur extensif donne une vie bonne à ses animaux. Il leur donne accès « au sol, à l'herbe, au soleil et à la pluie, au chant des oiseaux, au vent, à la neige » [12].L'éleveur cède indéniablement l'herbe de ses terres. Mais par quelle vue de l'esprit cette cession peut-elle être considérée comme un don, si l'intention de l'éleveur est d'engraisser l'animal pour le faire tuer ? Porcher répondrait que l'intention de l'éleveur est double : elle est à la fois de donner une vie bonne à l'animal, et de l'engraisser. Cette double intention ne change rien. Donner à la seule condition de pouvoir reprendre plus tard est la négation même du don. Pour éviter cette fâcheuse contradiction, il faudrait modifier le récit, dire que les éleveurs donnent l'herbe uniquement pour offrir une vie bonne à l'animal, et qu'en retour l'animal donne intentionnellement sa vie en sacrifice. Ce serait aller trop loin dans la supercherie, sauf peut-être pour les étudiants zélés de Porcher. L'un d'entre eux rapporte une histoire de la même farine, citant, selon la « méthode sociologique », le propos d'un éleveur porchéen :

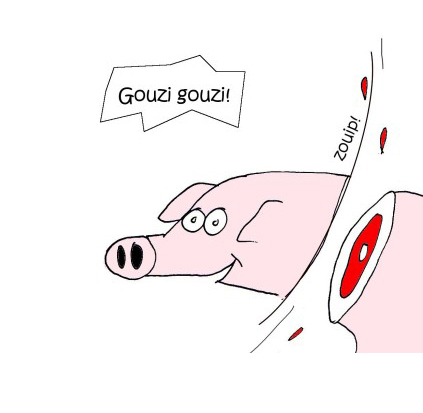

C'est vrai que j'avais mes enfants autour et je me souviens qu'ils avaient choisi un cochon, et puis, quand il [s'est agi] de tuer le premier, pour commencer, on a essayé d'aller les attraper et c'est le cochon de ma fille qui est rentré le premier. Il n'y avait aucun cochon qui voulait montrer dans la remorque. Alors ça a été un déchirement. Il n'y avait que celui-là qui voulait monter ! Donc on s'est construit pour nous une histoire en disant donc : « Tu vois, ma fille, c'est ton cochon qui veut nous aider et qui est monté en premier ». Et, en fait, l'histoire que l'on a construite c'est qu'ils vont au paradis des cochons puisque c'est des cochons qui sont privilégiés : ils ne sont pas dans des bâtiments, ils ne sont pas enfermés, ils ne sont pas en système concentrationnaire, ils ont des cabanes avec des terrasses avec vue à l'ouest sur couché de soleil, et puis après on fait une charcuterie avec la meilleure qualité possible. Et ils accèdent au paradis des cochons. C'est leur vie !! [13]

- La mort Bio par insolente Veggie

- http://www.insolente-veggie.com/la-mort-bio/

La théorie du don, plus c'est gros, plus ca passe. Reprenons. L'éleveur ne donne pas ses terres aux animaux, on l'a dit. L'éleveur leur offre-t-il davantage le soleil et le chant des oiseaux ? L'idée serait plus facile à chanter qu'à argumenter. Sans doute Porcher en est-elle consciente, puisqu'elle précise que le don n'est pas tant le soleil que « l'accès à ce qui leur appartient », ce qui appartient déjà aux bêtes [14]. Mais, si l'éleveur donne un accès, c'est sans doute qu'il existe un obstacle. Comme lorsqu'un gouffre s'est formé sur le pas de ma porte et qu'on me porte secours. Quelle est donc la barrière, le gouffre, qui empêche les animaux d'avoir accès à ce monde qui « leur appartient aussi » [15] ? Contrairement à ce que suggère Jocelyne Porcher, l'éleveur n'est ni un surhomme, ni un « brave type », qui, à la suite d'une catastrophe naturelle, ouvriraient la voie à une existence animale enfin devenue possible. L'éleveur ne donne ni le soleil ni la pluie aux animaux, pas plus qu'il ne les délivre d'un obstacle sur leur chemin. Dira-t-on alors que l'éleveur extensif s'abstient de nuire aux animaux par des méthodes intensives ? Le « don » de l'éleveur serait alors compris comme une abstention de sévices trop cruels. Ainsi formulé, ce concept de don aurait autant de pertinence qu'un concept autorisant à dire qu'un parent donne à son enfant un non-enfermement dans la cave, une non-entrave, une diète non anémique.

Ce don négatif, si tant est qu'il fasse sens, passe par ailleurs sous silence un certain nombre de pratiques, comme la séparation de la vache et son veau, que John Webster, professeur vétérinaire à l'université de Bristol, qualifie de pire événement qui soit dans la vie d'une vache. Un traumatisme renouvelé tous les ans – avant que les vaches ne soient elles-mêmes envoyées à l'abattoir lorsque leur production n'est plus rentable. Porcher passe également sous silence certaines mutilations, comme la castration des mâles d'engraissement ou l'écornage. La séparation des groupes sociaux brille par son absence. Le plaisir de la relation sexuée chez les bêtes, sur laquelle Porcher insiste [16], est ainsi interdit soit par mutilation soit par séparation. En bref, la vie « donnée » par l'éleveur est bonne, surtout lorsque les dommages par inflictions et privations sont tus.

En réponse à ce « don » d'une vie non concentrationnaire fait par les éleveurs, Porcher pense que les animaux rendent un contre-don : ils offrent à leur tour une vie bonne aux éleveurs. Mieux, ils donnent aux êtres humains « ce que l'on pourrait appeler le sentiment de la vraie vie, d'une extrême richesse et densité de sens » [17]. « La vache qui broute surpasse toutes les statues » [18], répète Porcher. « Ce que nous donnent les animaux est irremplaçable » [19]. Mais il y a encore mieux et encore plus extraordinaire. Les animaux d'élevage, dans leur grande bonté, font plus que donner délibérément une vie bonne aux éleveurs. Ils donnent également leur vie : « Cette vie, que donnent les animaux aux êtres humains, est (…), du point de vue de la société globale, la vie donnée par les aliments que nous fournissent les animaux, et qui est directement ou indirectement liée à leur mort » [20]. L'affirmation est tellement grotesque que Porcher finit par se dédire. « Pas plus que la plupart d'entre nous, (…) les animaux ne semblent désireux de mourir et, comme nous, ils tendent à préserver leur vie, s'enfuient face au danger et résistent à la mort » [21]. Il n'y a aucun sens à dire qu'ils donnent leur vie à l'éleveur. Nous prenons leur vie. Ce qui est très exactement l'inverse d'une situation de don. Porcher ne peut justifier l'abattage des animaux qu'en inversant délibérément le sens des mots. Ce qui est censé être donné est en réalité arraché, extorqué. Pourquoi donc forger un concept de don aussi bancal ?

Penser l'élevage ainsi permet de lui donner des allures romantiques à peu de frais. Qu'y a-t-il de plus beau que le don ? Le concept de Porcher est vicié depuis le départ. Il n'est pensé que comme un acte intéressé. Le contre-don est pensé comme une obligation. Le contre-don est le paiement d'une dette. Il y a comme une mesquinerie, une bassesse, ancrée dans le concept. Un don authentique n'est pas amorti, remboursé, rendu. Le don de Porcher est un salmigondis insensé d'échange commercial, de pouvoir, d'utilité mal dégrossie, de sacrifice et d' « érotique solaire » [22].

Nécessité de la viande

Jocelyne Porcher a également d'autres idées pour promouvoir la religion de la viande. Mais elles sont moins singulières, moins fantaisistes, moins bling-bling. Elles ne se donnent pas l'air d'une profondeur insondable, d'une structure anthropologique universelle. Je les passerai brièvement en revue. Tout d'abord, Porcher écrit que les éleveurs « donnent la vie et, in fine, la reprennent pour nourrir les êtres humains [23] ». « Pourquoi tuons-nous les animaux ? […H]istoriquement, pour des raisons alimentaires » [24]. Il faut bien manger. Dans le même genre d'idées, avec une ignorance encore plus crasse, Élisabeth Roudinesco souligne « la nécessité pour les humains de manger de la viande » [25]. En réalité, selon l'Association américaine de diététique, la plus grande association de professionnels de la nutrition, qui comprend 70 000 membres diététiciens et nutritionnistes, un régime végétalien conçu de manière appropriée est « bon pour la santé, adéquat sur le plan nutritionnel et peut être bénéfique pour la prévention et le traitement de certaines maladies » [26]. Pourquoi tuons-nous donc les animaux ? Pour le plaisir gustatif et pour le plaisir de nourrir la croyance en notre supériorité ontologique [27]. Ce plaisir, cet état mental, n'est pas différent en genre du plaisir d'être reconnu sur Internet après avoir torturé un animal [28].

Vertu des éleveurs

Un autre argument mobilisé par Jocelyne Porcher pour justifier l'égorgement des animaux semble être que les éleveurs sont particulièrement vertueux, ou du moins que leurs intentions sont bonnes. Les éleveurs, « dans leurs rapports à la mort de leurs animaux, mettent en jeu un sens moral appuyé sur le don d'une vie bonne pour leurs animaux » [29]. Ils n'ont pas « pour vocation de maltraiter les animaux » [30]. La motivation principale de « nombreux éleveurs » serait de vivre avec les bêtes, et non pas de marchander leur cadavre au plus offrant. Le premier problème de cette thèse est factuel : les éleveurs souhaitent la mort de leurs bêtes lorsqu'elles ne sont plus rentables. Les éleveurs veulent vivre avec des bêtes rentables, donner une « vie bonne » aux bêtes rentables ; faire une vertu de cette avidité – qui cependant suinte dans le « sens moral » des éleveurs – est l'une des priorités de Porcher.

Deuxième problème, plus profond, Porcher confond l'évaluation morale des émotions et des actes. Ce que je ressens quand je tue ou fais tuer quelqu'un est logiquement distinct de la question de savoir s'il est mal de le tuer. Tuer ou exploiter quelqu'un n'est pas justifié au seul motif que je ne suis pas indifférent à sa mort ou à sa souffrance [31].

Nécessité économique

Le lecteur accordera sans doute que les éleveurs tuent pour l'argent. Mais il pourrait objecter que les éleveurs n'ont pas le choix. Qu'il faut bien vivre. C'est aussi l'un des arguments de Jocelyne Porcher. « L'amour » et l' « amitié » ne doivent pas prendre toute la place dans le rapport à la bête, écrit-elle, « sinon l'éleveur ne pourrait pas gagner sa vie » [32]. L'éleveur vise à une production et un revenu « indispensable à sa survie économique » [33]. Les éleveurs sont engagés dans un rapport économique avec les animaux, « car d'eux dépend leur survie » [34]. Là encore, le sens habituel des mots est corrompu. L'élevage ne peut, en aucun sens des mots indispensable et survie, être qualifié d'indispensable à la survie économique. On peut vivre autrement. Porcher, elle-même, s'est reconvertie à la suite d'une déception sentimentale [34]. Tout est donc possible. Nul n'est contraint, sous peine de mort, de céder à l'opinion carnivore, de perpétuer l'asservissement des animaux [35], de les conduire à l'abattoir, de leur trancher la gorge. « Le risque (…) n'est pas celui que prenait un soldat qui aurait refusé d'obéir. Refuser d'obéir, c'était mourir. Ce n'est pas le cas dans les productions animales » [36]. Ni dans les productions extensives. Les dévots et suppôts de la viande peuvent envisager sereinement leur reconversion.

Salauds de capitalistes

Les éleveurs et les ouvriers de l'exploitation animale ne mourront ni de leur reconversion ni du chômage. Pas en France. Mais l'avènement du végétalisme reste, selon Jocelyne Porcher, une promesse d'oppression généralisée pour le peuple. Pourquoi ? Parce que, « d'un point de vue conséquentialiste, dont se réclament pourtant de nombreux libérateurs, le mouvement de libération animale est […] clairement situé à droite, du côté des oppresseurs et des partisans du néolibéralisme, du côté de l'agro-alimentaire industriel international et des biotechnologies » [37]. De manière un peu plus formelle, l'argument de Porcher est le suivant. Le mouvement de libération animale est de droite. Les mouvements de droite sont oppresseurs. Donc, soutenir le mouvement de libération animale, c'est être du côté des oppresseurs.

L'accusation est surprenante, car, s'il est bien une population supposée voter traditionnellement à droite, c'est celle des éleveurs [38]. On pourrait donc aisément répondre tu quoque mi fili, toi aussi mon fils. Mais supposons, pour l'argument, que Porcher parle de « l'élevage de gauche », comme elle pourrait parler des chasseurs de gauche, des toréadors de gauche, des cirques de gauche et des expérimentateurs de gauche. À défaut d'être autre chose, c'est original. Stupide, mais original – de la part d'un directeur de recherche à l'INRA. Le mouvement de libération animale est-il donc de droite ? Certains théoriciens de la libération animale ne le sont clairement pas. Steven Best, par exemple, professeur de philosophie politique et morale à l'université du Texas, pense que le capitalisme est « organisé autour d'impératifs de profit et de pouvoir, [qu'il] est un système d'esclavage, d'exploitation, de hiérarchie de classe, d'inégalité, de violence, de travail forcé » [39]. Il considère qu'un « mouvement de démocratie radicale doit le transcender, et non pas l'amender ». Best en appelle donc à une « libération totale », celle du capitalisme, de l'esclavage et de l'exploitation animale.

Porcher n'a vraisemblablement lu aucune œuvre des théoriciens de la libération animale, comme en attestent ses notes de bas de pages, mais comment le lui reprocher ? Les sociologues font des enquêtes de terrain, pas des fiches de lecture. Peut-être voulait-elle dire plus modestement que la théorie du défenseur le plus connu de la libération animale, Peter Singer, est ultralibérale. La réalité est une fois encore différente. Notons, tout d'abord, pour l'anecdote, que Singer a consacré à Marx l'équivalent anglais d'un Que sais-je ?, dans lequel il loue la critique marxiste de la liberté version libérale [40]. Ensuite, et en cohérence avec cette critique, la théorie utilitariste qui sous-tend La Libération animale de Peter Singer peut parfaitement prendre des accents antilibéraux. Elle peut ainsi prendre un tour radicalement socialiste, si elle reconnaît la loi dite d'utilité marginale décroissante : passé un certain seuil, l'accumulation de richesse ne bénéficie plus ou presque plus à son propriétaire. Passé ce seuil, donc, il devient légitime de lui retirer ses richesses pour les redistribuer et ainsi maximiser l'utilité générale. Le côté plus ou moins antilibéral de la théorie dépend de la question de savoir où l'on place ce seuil.

Enfin, indépendamment de ces considérations théoriques, on notera que les hommes politiques et les intellectuels qui défendent les animaux n'adhèrent pas, de fait, et c'est le moins que l'on puisse dire, aux mêmes vues politiques. Des néoconservateurs comme Matthew Scully [41], ancienne plume de George W. Bush, ou des partisans d'une droite plus libérale comme l'ancien président de la République slovène, Janez Drnovšek, aux politiques de gauche comme le président et ex-guérillero uruguayen, José Mujica, ou aux intellectuels humanitariens comme Henry Salt, en passant par les anarchistes comme Louise Michel, Henry Thoreau, Tolstoï ou Élisée Reclus, le souci de l'animal est universel. Refuser de tuer un animal n'a rien à voir avec le fait d'être « de gauche » ou « de droite » [42].

Véganisme et disparition des animaux

Jocelyne Porcher ne peut décemment soutenir que les défenseurs des animaux sont spécifiquement de droite, que les intentions des éleveurs sont bonnes, qu'il faut tuer des animaux pour nourrir l'humanité, que leur abattage est un don. Mais il lui reste un argument important, un argument conséquentialiste, c'est-à-dire un argument qui prend les conséquences pour critère de ce qui doit être fait moralement. « C'est parce que les conséquences de la “libération animale” seraient pires que le mal qu'elle prétend dénoncer que je pense que cette piste est fausse, écrit-elle. (…) Libérer les animaux pour éviter leur mort conduit à rompre avec eux » [43]. Les animaux d'élevage disparaîtront avec les éleveurs parce qu' « il n'y a pas d'animal d'élevage sans éleveur » [44]. C'est aussi ce que pense Ruwen Ogien. Si l'on exclut toutes les formes d'exploitation animale, et qu'on abroge le statut de propriété des animaux, écrit-il, « on n'aboutira pas à la libération des animaux domestiques (…), mais à leur disparition pure et simple par extinction ou liquidation » [45].

Ne serait-il pas simple et efficace pour le végétalien de répondre que rien ne prouve que les animaux seront moins nombreux s'ils ne sont plus mangés [46] ? Dominique Lestel est d'avis que ce ne sont pas tous les animaux, mais nombre d'animaux qui ne seraient pas nés si nous devenions tous végétaliens [47]. Richard M. Hare, le maître de Singer, pense aussi que la fin de l'élevage devrait « en pratique réduire le nombre des animaux » [48]. Mais réduire n'est précisément pas anéantir. Quant à Claude Lévi-Strauss, il ne semble pas non plus penser que la disparition de l'élevage, et l'avènement des protéines de synthèse, entraîneront la disparition des dits animaux. « Nos anciens troupeaux, livrés à eux-mêmes, seront un gibier comme un autre dans une campagne rendue à la sauvagerie » [49]. On pourrait continuer à multiplier ainsi les points de vue, mais, sans données concrètes, c'est inutile. Sans éléments tangibles qui nous aident à entrevoir ce que pourront être les conséquences de nos actions, un argument conséquentialiste est une coquille vide. Que peut-on donc dire concrètement ?

Les chèvres sauvages existent encore, notamment en Australie. Les lapins sauvages se débrouillent très bien par eux-mêmes. Des buffles domestiques laissés à l'abandon au XIXe siècle dans le sud de la France, au bord de la mer, s'étaient parfaitement acclimatés [50]. Pourquoi d'autres bovins ne le pourraient-ils pas ? Les choses seraient sans doute plus compliquées pour les poules et les animaux que les humains ont radicalement modifiés et « sélectionnés ». Toutefois, des expériences de réintroduction de poules domestiques à l'état sauvage montrent que les poules et les coqs sont encore capables, malgré des siècles de zootechnie pestilentielle, et sous certaines conditions, de survivre et de se reproduire à l'état sauvage [51]. Des poules domestiques pourraient donc s'ensauvager. Et ce, d'autant plus, si les humains facilitaient leur adaptation. Les théoriciens des droits des animaux comme Tom Regan défendent l'idée d'une justice compensatoire pour les espèces en voie d'extinction [52]. Si la population d'une espèce décline fortement en raison de nos méfaits passés, il est possible d'argumenter qu'une forme d'assistance leur est due [53]. Regan a surtout à l'esprit les espèces sauvages, mais cette idée pourrait être appliquée, mutatis mutandis, aux autres animaux. Chèvres, cochons, vaches, lapins, poules, ne disparaîtront pas avec l'abolition de l'exploitation animale.

Enfer et domesticité

Jocelyne Porcher pourrait prétendre avoir été mal comprise. Certes, elle soutient que les animaux domestiques disparaîtront avec l'élevage. Mais ce n'est pas le fond de son argument. Sa stratégie « conséquentialiste » consiste plutôt à insister sur ce qui serait perdu si les humains ne vivaient pas auprès des animaux. « Qu'on les libère ou qu'on s'en libère, écrit Porcher, le résultat serait le même : un monde humain sans animaux, autrement dit l'enfer » [54]. Ou, pour le dire avec le ton catastrophiste inimitable de l'auteur, « je ne suis pas sûre que, sans les animaux, les humains resteront des êtres humains » [55] !

Face à ce catastrophisme épouvanté, il serait tentant de répondre que les humains resteront humains. Que les citadins qui vivent sans animaux ne sont pas des sous-humains. Mais une réponse plus convaincante, dans la mesure où elle s'appuie sur l'une des prémisses de Porcher, (l'idée que la vie humaine aux côtés des animaux peut être florissante pour les humains comme pour les animaux), prend la forme suivante. Tous les théoriciens de la libération animale ne pensent pas que la domesticité soit toujours, sans exception, une forme d'aliénation fondamentale, d'atteinte portée aux animaux, en raison de la dépendance ainsi créée. L'utilitarisme de Peter Singer, par exemple, est très loin d'être opposé à toute forme de domestication. Il promeut la maximisation du bonheur. Rien ne l'empêche de reconnaître le bonheur d'un chien vivant aux côtés de compagnons humains.

D'autres réponses ont été envisagées. Sue Donaldson et Will Kymlicka ne pensent pas que la dépendance des animaux domestiques marque une forme d'indignité [56]. Les animaux sauvages sont eux aussi dépendants de leur environnement. Ils le sont d'autant plus que leur espèce est spécialiste d'une niche écologique (contrairement aux espèces généralistes qui s'adaptent bien aux changements de leur habitat, comme les animaux domestiques et liminaux). Quant aux humains, comme l'ont fait valoir les éthiciennes du care, ils sont eux aussi dépendants et vulnérables à tous les âges de la vie – dans la perte d'un être cher, dans la maladie, dans la perte d'un logement, etc. L'existence des plus dépendants d'entre nous, handicapés mentaux profonds ou non, n'est pas plus indigne que celles des autres. L'indignité se rencontre dans certaines réponses apportées aux situations de dépendance [57].

Le remède à « l'injustice historique et en cours perpétrée contre les animaux domestiques n'est pas de rechercher leur extinction, mais de reconstruire nos relations sur une base de justice » [58]. Pour Donaldson et Kymlicka, cette reconstruction implique la reconnaissance de différents statuts politiques adaptés à divers types d'animaux : une nouvelle forme de citoyenneté au sein de notre communauté (un statut de citoyenneté animale) pour les animaux domestiques ; un statut de souveraineté pour les animaux sauvages, avec des territoires sur lesquels ils sont souverains ; enfin, un statut intermédiaire pour les animaux liminaux ou « hôtes », qui choisissent de vivre dans les marges de nos communautés, mais sans en être entièrement indépendants (comme les renards ou les pigeons). Vivre avec les animaux est aussi l'une des préoccupations essentielles des théoriciens de la libération animale.

Vie domestique plus heureuse que la vie sauvage

Pour justifier la peine de mort infligée aux animaux non rentables, Jocelyne Porcher pourrait se délester des sophismes ou bricolages précédents, sa théorie du don, la nécessité de manger de la viande, la sanctification des éleveurs, la disparition des animaux domestiques, et faire plus simple : « la mort des animaux est acceptable par nous si les animaux ont eu une chance de vivre leur vie et si cette vie a été bonne autant qu'elle peut l'être, et, en tout cas, meilleure qu'elle ne l'aurait été en dehors de l'élevage, meilleure qu'elle ne l'aurait été sans nous » [59]. L'argument de Porcher exposerait ainsi deux conditions. Premièrement, pour que l'abattage soit légitime, l'animal devrait vivre un certain temps, ne pas être tué dans sa prime enfance. Plutôt que d'abattre les porcs industriels à l'âge de 6 mois, alors qu'un cochon peut vivre 20 à 30 ans [60], Porcher propose d'élever des cochons limousins jusqu'à l'âge d'un an et demi [61]. L'idée est de réformer la tuerie pour mieux la prolonger.

La deuxième condition posée par Porcher peut être reformulée comme suit : la mort des animaux est acceptable si leur vie a été meilleure qu'elle ne l'aurait été en dehors de l'élevage. Pour Porcher, il semble évident que la vie d'un cochon d'élevage biologique vaut mieux que celle d'un sanglier. Rappelons que la vie « bonne » promue par Porcher correspond à une vie châtrée ou mutilée, séparée socialement, confinée territorialement, et que la durée de cette vie est susceptible de correspondre à un vingtième de leur espérance de vie. Sur cette base factuelle, il est douteux que cette deuxième condition puisse être jamais justifiée. Comment cette vie abîmée et atrophiée pourrait-elle être meilleure, tout bien considéré ?

Mais, quand bien même elle le serait, est-ce parce que je donne une vie « bonne » à un animal, vie qu'il n'aurait pas eue s'il n'était pas né, que je peux légitimement le tuer ? Il est évident que nous n'avons ni le droit de réduire en esclavage nos enfants ni le droit de les égorger au simple motif que nous sommes leurs géniteurs ou que nous leur avons donné une vie bonne, même si, passé un certain âge, ils ne sont plus rentables socialement, psychologiquement ou économiquement. Pourquoi en irait-il différemment dans le cas des animaux d'élevage ? Si Porcher répond que nous pouvons les tuer tout simplement « parce qu'ils ne sont pas des êtres humains » [62], autrement dit parce qu'ils n'appartiennent pas à la bonne espèce, elle est spéciste. Elle atteint le niveau zéro de l'argumentation. Le pur arbitraire.

Capacité à bien et mal agir

Pour éviter cette déconvenue, les philosophes n'ont jamais manqué d'imagination. Ainsi, pour Francis Wolff, ce n'est pas simplement parce que les animaux sont des animaux que nous pouvons les égorger, mais parce qu'ils sont incapables d'agir moralement à notre égard. « Par hypothèse, les hommes sont les seuls êtres qui agissent au nom de valeurs et s'imposent des devoirs ». Et, poursuit Wolff, « les devoirs que les hommes s'imposent vis-à-vis des autres hommes deviennent pour eux des droits dans la mesure où ils sont réciproques et universels » [63]. Les animaux ne peuvent pas avoir de droits au sens strict parce qu'ils sont incapables de devoirs envers nous. Légalement, il n'y aurait aucun sens à porter plainte contre eux, ou à leur dresser des procès. Le propos de Wolff permet en apparence d'évacuer l'idée de spécisme. Ce n'est pas parce que les animaux n'appartiennent pas à notre espèce qu'ils peuvent être tués, mais parce qu'ils ne peuvent pas agir moralement.

Le problème de ce genre de raisonnement est que les enfants, les séniles, les handicapés mentaux lourdement atteints sont eux aussi incapables de réciprocité morale. En conséquence, Wolff ne peut nier des droits aux animaux qu'en niant simultanément les mêmes droits aux milliards d'humains qui ont été, sont et seront incapables d'universaliser la maxime de leur action. Si cette position est bel et bien cohérente intellectuellement, elle est insoutenable moralement : elle exclut une bonne partie de l'humanité du devoir de justice qui lui est dû, pour la livrer aux aléas de nos affects : « ces affects par lesquels nous nous sentons liés davantage à nos parents qu'aux inconnus et plus à nos amis qu'aux étrangers » [64].

Abstraction faite de la mauvaise odeur attachée à la remarque précédente, Wolff propose un autre argument, plus conceptuel. « Plus généralement la notion de droits des animaux est contradictoire : si l'on concède au loup le droit de vivre, on le retire à l'agneau » [65]. En revanche, écrit Wolff, on peut accorder à tous les humains un droit à la vie sans l'enlever à quelque humain que ce soit. C'est l'égalité des droits. Notons, en premier lieu, que cette prétendue impossibilité conceptuelle des droits des animaux n'empêcherait nullement de reconnaître des devoirs envers les animaux. Ce dont Wolff convient lui-même. Et ces devoirs pourraient bien inclure le devoir de ne pas les tuer. Mais Wolff exclut cette possibilité. Pourquoi ? Parce que les animaux ne sont pas capables de réciprocité morale. Comme on vient de le voir, cet argument ne peut pas raisonnablement être soutenu (il impliquerait qu'on ne puisse pas avoir ce devoir envers les enfants, les séniles…).

Deuxièmement, dire que nous avons un devoir envers quelqu'un revient très précisément à dire que ce dernier à un droit contre nous [66]. Avoir un droit c'est être le bénéficiaire direct d'un devoir. Certes, il existe des devoirs qui ne sont pas corrélés à des droits. Par exemple, le devoir de ne pas détruire telle ou telle œuvre d'art. Ce qui est dû n'est pas dû à la Joconde, mais à l'humanité ou à la société. Mon devoir ne fait que concerner ce tableau. Il n'est pas tourné vers lui, mais vers ses admirateurs, les générations futures. Dans ce cas, comme dans d'autres situations détaillées par Joel Feinberg [67], nos devoirs ne sont pas corrélés à des droits directs. En revanche, dès lors qu'on parle de devoir envers quelqu'un, un droit est nécessairement corrélé. S'agissant des animaux, Wolff reconnaît que nous avons des devoirs à leur égard, des « devoirs vis-à-vis (…) de certains animaux » [68]. Ces animaux ont donc, par définition, des droits. Comment alors expliquer que le loup et l'agneau ne semblent pas avoir tous deux un droit à la vie ?

L'agneau n'a pas de droit à l'encontre du loup, précisément parce que le loup ne peut agir moralement, ne peut être tenu pour moralement responsables de ses actes. De même, les rochers en chute libre n'ont pas de devoir à notre égard, ni à l'égard du loup. Et ni nous ni le loup n'avons de droit à l'encontre des avalanches ou des falaises sur le point de s'écrouler. Seuls les humains capables d'agir moralement peuvent avoir des devoirs à l'égard des animaux. Autrement dit, le droit à ne pas être tué de l'agneau ne vaut pas contre le loup, mais contre l'homme, qui, lui, quand il en a les capacités, peut décider d'agir moralement ou non. Du point de vue conceptuel, rien ne fait obstacle, pas même l'argument de la prédation, à ce qu'un droit à ne pas être tué, un droit prima facie, contre les humains capables d'agir moralement, soit reconnu. Et ce droit peut être reconnu à parts égales à tous les animaux sensibles, à tous les sujets expérientiels d'une vie de sensations ou à tous les êtres porteurs d'un « soi ».

Wolff comme Porcher font preuve de spécisme, c'est-à-dire d'arbitraire. Quand il s'agit de fixer un critère qui permettrait de justifier la différence de traitement entre humains et animaux, soit Porcher n'a rien à dire, soit, ce qui est pire, elle livre les résultats d'une enquête psycho-sociologique auprès d' « éleveurs de gauche ». Quant à Wolff, s'il veut éviter cet arbitraire, il lui faut adopter une position niant que les enfants, les séniles, les aliénés aient des droits. Entre une sociologie de comptoir et une philosophie méphitique, on hésite.

Argument de la potentialité

Jean-Luc Guichet peut-il mieux faire ? Guichet pense que ce qui « fait » une communauté morale, c'est « le partage de certains caractères – conscience, langage (…), raison, capacité de liberté » [69]. Ces propriétés, concède-t-il, émergent de manière éparse chez certaines espèces animales. Mais l'homme les cristallise. Le problème que pose une telle définition de la communauté morale est qu'elle exclut les milliards d'humains qui, depuis les débuts de l'humanité, n'ont jamais actualisé ces capacités, ou les ont perdues à un certain moment de leur vie. Guichet pense pouvoir remédier à ce problème en soulignant que la communauté éthique « a pour effet d'intégrer abstraitement tous ses membres dans un lien essentiel et universel (…), cela quand bien même les caractères définitifs de la conscience, etc., ne seraient pas chez [l'homme] actualisés du fait d'un handicap ou autre » [70].

Guichet se livre-t-il ici à une description du fonctionnement de la communauté éthique ? Si tel était le cas, il passerait de ce qui est (le fonctionnement de la communauté) à ce qui doit être (la façon dont elle doit fonctionner). Ce qui serait, comme le dit Singer, une erreur de débutant. Supposons donc que Guichet fasse autre chose. Veut-il dire que les humains qui n'actualisent pas ces caractéristiques doivent être intégrés à la communauté éthique parce qu'ils ont potentiellement ces caractéristiques ? L'enfant en bas âge est potentiellement rationnel. Le handicapé mental lourdement atteint pourrait guérir, au moins en théorie. Si c'est ce que veut dire Guichet, alors cela implique de nombreux problèmes pratiques, notamment en matière d'avortement. Les embryons sont eux aussi potentiellement rationnels. Faut-il donc s'opposer à l'avortement au motif que les embryons sont eux aussi potentiellement conscients, libres, etc. ?

Deuxièmement, si Guichet veut vraiment dire qu'un être potentiellement rationnel, langagier, conscient, appartient à la communauté morale parce qu'il possède potentiellement ces caractéristiques, il commet une erreur logique. Un candidat à l'élection présidentielle est potentiellement président de la République. Mais, en tant que candidat, il ne possède aucun droit quant au déclenchement d'une frappe nucléaire. Des qualités potentielles, il ne peut suivre que des droits potentiels. De la même façon, de la possession potentielle de l'agentivité morale, il ne suit que l'appartenance potentielle à la communauté morale. C'est-à-dire peu de chose.

Appartenance à la communauté

Il se peut que Jean-Luc Guichet ait mal été interprété. Peut-être veut-il simplement dire que nous nous méprenons chaque fois que nous supposons que les droits sont liés à des capacités individuelles bien particulières. Nous oublions que les droits naissent uniquement dans une communauté d'êtres moraux, et qu'il y a donc des communautés où les droits s'appliquent et des communautés où les droits ne s'appliquent pas. Dire cela serait à nouveau confondre des notions logiquement distinctes [71]. La façon dont une idée naît et la portée de cette idée sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce que la notion de système nerveux n'a pu être conçue que dans une communauté d'individus capables intellectuellement de la penser que cette notion ne s'applique qu'à cette communauté. Les poules n'ont pas le concept de système nerveux, ça ne les empêche pas d'avoir un tel système. La même chose vaut pour nos obligations morales et pour les droits. Ils ont été inventés dans une communauté morale. Mais l'obligation morale et les droits ne sont pas nécessairement limités aux membres de cette communauté. L'argument supposé de Guichet fait lui aussi long feu.

En conclusion, il y a chez les ennemis des animaux – ceux qui veulent leur trancher la tête, dans une camionnette ou ailleurs [72], avec ou sans prière, avec ou sans comité éthique, applaudis ou non par une horde de spectateurs – une tendance à se payer de mots, à inverser leur sens, à user de gros concepts, de dualismes bien gras, de paralogismes. Il est stupéfiant de voir « l'adresse avec laquelle il semble qu'ils aient évité tout ce qu'il y avait de raisonnable à dire » [73]. ? Cette décadence est l'indice d'un vacillement de paradigme.

La rédaction de cet article été achevée par Enrique Utria en janvier 2015.

Mis en ligne le 31 juillet 2015.

[1] Francis Wolff, « Des conséquences juridiques et morales de l'inexistence de l'animal », Pouvoirs, 2009, n°131, p. 135-147 ; « L'homme n'est pas un animal comme les autres », Études, 2012, n°11, p. 485-495. Dominique Lestel, Apologie du carnivore, Paris, Fayard, 2011.

[2] Francis Wolff, « Des conséquences juridiques et morales de l'inexistence de l'animal », Pouvoirs, 2009, n°131, p. 137.

[3] Jean-Luc Guichet, Douleur animale, douleur humaine, Versailles, Quæ, 2010, p. 185.

[4] Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, Paris, La Découverte-MAUSS, 2011, p. 16.

[5] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 103.

[6] Jocelyne Porcher, La Mort n'est pas notre métier, Paris, Ed. de l'Aube, 2003, p. 61.

[7] Porcher, La Mort n'est pas notre métier, p. 64-65.

[8] Roger Hanset, « Le gène culard sous toutes ses formes », Le Sillon, 2/12/2005, p. 19. En outre, le pourcentage de vêlages qui nécessite une aide dite « facile », c'est-à-dire l'aide d'une seule personne et sans moyen mécanique, varie entre 36 et 43 % chez les blondes d'Aquitaine, les Charolaises, les Parthenaises, Les Maine d'Anjou (Christian Dudouet, La production des bovins allaitants, France Agricole Éditions, 2004, p. 347).

[9] Porcher, La Mort n'est pas notre métier, p. 62.

[10] Selon un éleveur cité par Jocelyne Porcher, « quand quelque chose intéresse [les brebis] en dehors du circuit, très rapidement elles savent si elles vont pouvoir y aller ou pas. Elles n'iront pas si elles savent qu'elles vont être corrigées. » (Porcher, « Bergers, chiens, brebis : un collectif de travail naturel ? », Études rurales, 2012/1, n°189, p. 131, je souligne).

[11] Porcher, La Mort n'est pas notre métier, p. 62.

[12] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 36.

[13] Mouret, Élever et tuer des animaux, PUF, 2012, p. 77-78 (syntaxe mod.).

[14] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 36.

[15] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 36.

[16] Porcher, La Mort n'est pas notre métier, p. 161-162.

[17] Porcher, La Mort n'est pas notre métier, p. 65.

[18] Déclaration d'un éleveur citée, entre autres publications, dans Porcher, « Ne libérez pas les animaux ! Plaidoyer contre un conformisme “analphabête” », Revue du Mauss, 2007, n°29, p. 583.

[19] Porcher, La Mort n'est pas notre métier, p. 163.

[20] Porcher, « L'esprit du don : archaïsme ou modernité de l'élevage ? », Revue du MAUSS, 2002, vol. 2, n°20, p. 256-257, je souligne.

[21] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 104.

[22] Porcher, La Mort n'est pas notre métier, p. 156-162.

[23] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 34, je souligne.

[24] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 140.

[25] Jacques Derrida, Elizabeth Roudinesco, De quoi demain... Dialogue, Paris, Champs Flammarion, 2001, p. 105-127.

[26] « Position officielle de l'Association américaine de diététique au sujet de l'alimentation végétarienne », Journal of the American Dietetic Association, juillet 2009, vol. 109, no 7, p. 1266. Cette publication est l'une des sources scientifiques les plus informées sur les régimes végétariens et végétaliens.

[27] Sur cette dernière croyance, voir Patrice Rouget, La Violence de L'humanisme. Pourquoi nous faut-il persécuter les animaux ?, Calmann-Lévy, 2014.

[28] Marc Leras, « Le bourreau d'Oscar derrière les barreaux », Le Parisien, 4 février 2014.

[29] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 106.

[30] Porcher, « Ne libérez pas les animaux ! Plaidoyer contre un conformisme “analphabête” », p. 583.

[31] Sur la distinction entre l'évaluation morale d'un ressenti et des actes, voir Tom Regan, Les Droits des animaux, Hermann, 2013, p. 404.

[32] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 34.

[33] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 34.

[34] Porcher, La Mort n'est pas notre métier, p. 46.

[34] Porcher, La Mort n'est pas notre métier, p. 46.

[35] « C'est vrai que quelque part le cochon il est quand même asservi à l'homme pour une production », reconnaît l'un des éleveurs interrogés par l'étudiant de Porcher (Mouret, Élever et tuer des animaux, p. 78).

[36] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 92.

[37] Porcher, « Ne libérez pas les animaux ! Plaidoyer contre un conformisme “analphabête” », p. 576.

[38] Cf. Bertrand Hervieux et François Purseigle, CEVIPOF, Les Électorats sociologiques, « Les mondes agricoles : une minorité éclatée, ancrée à droite », n°13, fév. 2012, (consulté le 10/4/2014). Au second tour de l'élection présidentielle française 2007, 63 % de la population agricole aurait voté à droite. 38 % des éleveurs sont favorables au rétablissement de la peine de mort, 63 % pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, et 77 % pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment.

[39] « Le nouvel abolitionnisme : capitalisme, esclavage et libération animale ». Plus généralement, voir Steven Best, The Politics of Historical Vision : Marx, Foucault, Habermas, New York, Guilford Press, 1995.

[40] Marx. A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2000, p. 99 sqq. (rééd. de Marx, Oxford University Press, 1980).

[41] Matthew Scully, Dominion : The Power of Man, the Suffering of Animals, and the Call to Mercy, Londres, St. Martin's Press, 2002.

[42] Certains textes pertinents des auteurs précités figurent dans l'Anthologie d'éthique animale de Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, (Paris, PUF, 2011) et dans la Bibliothèque virtuelle des droits des animaux.

[43] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 140.

[44] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 120.

[45] Ruwen Ogien, L'Influence des croissants chauds sur la bonté humaine, et autres questions de philosophie morale expérimentale, Paris, Grasset, 2011, p. 164.

[46] Lestel, Apologie du carnivore, op. cit., p. 42.

[47] Lestel, Apologie du carnivore, op. cit., p. 41.

[48] Richard M. Hare, « Pourquoi je suis seulement demi-végétarien », Cahiers philosophiques, n°100, décembre 2004, p. 89.

[49] « La leçon de sagesse des vaches folles », Études rurales, 157-158, janv.-juin 2001.

[50] Alexandre Bixio (dir.), Maison Rustique du XIXe siècle. Encyclopédie d'agriculture pratique, 1837, tome II, p. 459.

[51] Ian J. H., Duncan, « Observations on the reproductive behaviour of domestic fowl in the wild », Applied Animal Ethology, 1978, vol. 4, p. 29-42.

[52] Tom Regan, Les Droits des animaux, op. cit., p. 61-62.

[53] Ce cas est bien entendu différent du cas de l'assistance de l'éleveur lors de la mise bas, ce dernier étant une assistance fondamentalement intéressée, informée par le profit.

[54] Porcher, « Ne libérez pas les animaux ! Plaidoyer contre un conformisme “analphabête” », p. 579.

[55] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 120.

[56] Sue Donaldson, Will Kymlicka, Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights, Oxford University Press, 2011, p. 82 sqq. Je remercie Christiane Bailey d'avoir attiré mon attention sur cet ouvrage avec son excellente présentation « Les droits fondamentaux des animaux. De l'éthique relationnelle à la théorie politique », Philopolis Montréal, février 2013.

[57] Donaldson, Kymlicka, Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights, p.82, 88-89.

[58] Donaldson, Kymlicka, Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights, p.86.

[59] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 5.

[60] Cf. Élizée Lefèvre, Maison Rustique du XIXe siècle. Encyclopédie d'agriculture pratique, op. cit., p. 489.

[61] Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, p. 141.

[62] Porcher, « Les animaux d'élevage sont-ils tuables ? », Prétentaine, 2014, p. 521.

[63] Wolff, « L'homme n'est pas un animal comme les autres », Études, nov. 2012, tome 417, p. 493.

[64] Francis Wolff, « Des conséquences juridiques et morales de l'inexistence de l'animal », Pouvoirs, 2009, n° 131, p. 142.

[65] Francis Wolff, « L'homme n'est pas un animal comme les autres », op. cit., p. 494.

[66] Voir l'analyse classique de Joel Feinberg, « The Nature and Value of Rights », The Journal of Value Inquiry, vol. 4, 1970, p. 243-57.

[67] Voir Feinberg, « Duties, Rights, and Claims », American Philosophical Quarterly, vol. 3, n°2 (avril 1966), p. 137-144.

[68] Wolff, « L'homme n'est pas un animal comme les autres », op. cit., p. 493.

[69] Guichet, « Faut-il être antispéciste ? », table ronde de Société française de philosophie, « L'homme et l'animal », 14 octobre 2009, Paris, ENS.

[70] Ibidem.

[71] Sur ce point, et sur l'explication qui suit, voir Tom Regan, Defending Animal Rights, Champaign, University of Illinois Press, 2001, p. 80-83.

[72] Porcher a co-dessiné les plans d'une camionnette-abattoir (photographiée dans Porcher et Daru, « Concevoir des alternatives à l'organisation industrielle du travail en élevage. Un camion pour le transport et l'abattage des animaux », FaçSADe, n°23, 2005.

[73] Maupertuis, Lettres de Mr. de Maupertuis, VI, « Du droit sur les bêtes », Dresde, 1752, p. 45.

Une mine de ressources

Une mine de ressources