Chapitre 5 – Un mouvement d’inspiration utilitariste

par Estiva Reus

Dans les trois chapitres qui suivent, il sera question d’utilitarisme. Le but n’est pas de discuter des mérites ou démérites de cette éthique, mais uniquement de compléter la description de l’altruisme efficace (AE). Car ce dernier repose sur l’éthique utilitariste, et sur aucune autre. C’est une caractéristique majeure du mouvement. Cependant, « utilitarisme » n’est pas à proprement parler une composante de la maison de mots des altruistes efficaces (AEs). La fréquence d’apparition de ce terme dans les écrits des AEs n’est pas très élevée. Il ne figure pas dans la définition de l’AE fournie par les AEs eux-mêmes à travers les textes où ils expliquent ce qu’est ce mouvement. J’ignore pourquoi il en est ainsi. Peut-être les AEs veulent-ils éviter de rebuter d’entrée les personnes qui ont une mauvaise opinion de l’utilitarisme ? Mais la plupart des gens ne savent pas exactement ce qu’on désigne par ce nom. Par contre, on peut être plus ou moins proche de l’optique utilitariste sans connaître le mot, comme on le verra au chapitre 6. Or, au fil de temps, les AEs ont manifesté de façon de plus en plus apparente qu’ils étaient utilitaristes, sur un mode qui n’exige pas de passer par la définition formelle d’une éthique (nous y reviendrons au chapitre 7), de sorte que ceux qui doivent être rebutés– ou séduits – par ce caractère, le seront de toutes façons.

Dire que l’AE est utilitariste ne signifie pas que seules les personnes qui adhèrent en tout point à l’utilitarisme peuvent trouver intérêt à lire les travaux des AEs, ni qu’elles sont les seules à pouvoir trouver pertinentes certaines de leurs recommandations. Les différentes sensibilités éthiques ont des zones d’intersection. Néanmoins, les non-utilitaristes accepteront mal le contenu d’une partie des prescriptions des AEs et/ou de leur manière de les justifier.

Inversement, il ne suffit pas d’être utilitariste pour se sentir satisfait de la forme que revêt l’AE aujourd’hui. Le jugement que nous portons sur une situation, et sur ce qu’il faut faire pour l’améliorer, ne dépend pas uniquement de nos critères sur le bien et le mal, mais aussi de notre analyse des faits. Or, les faits, et leurs causes, sont imparfaitement connus et peuvent donc donner lieu à des lectures différentes. On peut illustrer ce point par un exemple. Nous avons noté au chapitre 3 (§ 4) que, jusqu’à présent, l’AE n’avait rien d’un mouvement contestataire du néolibéralisme. Cela ne peut pas satisfaire les personnes qui attribuent beaucoup des problèmes sociaux ou environnementaux à la forme actuelle du capitalisme, même si elles partagent la conception du bien des utilitaristes. C’est le cas de Joshua Kissel (2017). Il plaide pour un autre altruisme efficace, un AE « non bourgeois » : un AE qui ne considérerait pas le système économique en place comme une donnée invariable, et qui prendrait au sérieux la possibilité que le soutien aux mouvements anticapitalistes (entendus au sens large, pas uniquement les mouvements révolutionnaires) puisse être un des meilleurs investissements altruistes. Les attentes de Kissel disent en creux ce que l’AE, dans sa forme actuelle, n’est pas. (Dans une veine voisine de celle de Kissel, on peut lire l’article de Syme (2019) « Charity vs Revolution : Effective Altruism and the Systemic Change Objection ».)

De quel type d’utilitarisme l’AE relève-t-il ? Puisque la déclaration d’utilitarisme ne figure pas en gros dans la définition du mouvement, la précision de la variante dont il s’agit y figure encore moins. Si l’on se penchait sur les convictions de chaque participant, on trouverait à coup sûr des représentants de plusieurs variantes ; on sait par exemple que le mouvement inclut des utilitaristes négatifs. Certaines discussions entre AEs montrent qu’il y a parmi eux des personnes très informées des difficultés de la philosophie morale ; celles-là ne diraient pas avoir la certitude absolue que telle conception du bien est la vraie. Inversement, il y a parmi les sympathisants de l’AE des gens qui ne sont pas familiers de théorie éthique au point de discerner les variantes de l’utilitarisme, ou même de savoir ce que sont l’utilitarisme et les écoles concurrentes1. Néanmoins, à voir comment le mouvement fonctionne, on devine quelle forme d’utilitarisme s’accorde le mieux avec les orientations principales qui sont prises. Il s’agit de l’utilitarisme hédoniste, c’est-à-dire l’éthique selon laquelle l’unique valeur ultime (la seule chose qui ait une valeur intrinsèque et non une valeur instrumentale) est le bonheur (qui peut être désigné aussi par les termes « utilité », « plaisir » ou « bien-être »). Selon cette doctrine, face à des options alternatives, nous devons choisir celle qui maximise la quantité de bonheur (ou qui minimise la souffrance dans la région des valeurs négatives). Pour parvenir à ce résultat, nous devons estimer au mieux les conséquences des différentes voies d’action qui s’offrent à nous. On peut ajouter, de façon plus pointue, que l’orientation prise par des acteurs puissants du mouvement (pour ce qui est du thème que nous verrons à la section 2) nécessite l’adhésion au « point de vue total » (total view) plutôt qu’au point de vue de l’existence préalable (prior existence view), lorsqu’on se demande qui doit compter dans la prise en compte des conséquences de nos choix2.

1. Utilitarisme et généralisation de la transposition à l’altruisme de la théorie de l’investissement

On sait que l’âge du philanthrocapitalisme s’accompagne d’un goût prononcé pour l’utilisation de l’entreprise comme modèle de l’organisation efficiente, et d’un attrait pour la transposition de ses qualités (réelles ou supposées) à la conduite de la philanthropie. Cet âge coïncide avec un stade du capitalisme nommé « capitalisme financier » (surtout par ceux qui le réprouvent) : un stade marqué par l’hypertrophie des activités et des gains obtenus grâce à des transactions sur des titres, des devises ou des matières premières, en spéculant, entre autres, sur les marchés dérivés.

On sait que des analystes financiers figurent parmi les acteurs de la philanthropie, et que la transposition de leur savoir-faire au domaine caritatif s’est imposée comme idéal de conduite rationnelle de l’action. Le décalque des principes de la sélection judicieuse des investissements au secteur non lucratif est une pièce maîtresse des emprunts à la logique économique. L’AE n’a pas eu besoin d’innover pour user des notions de rendement, ou d’analyse coût-bénéfice. Le discours philanthropique en était déjà imbibé quand le mouvement est né. Mais parce que l’AE est utilitariste, il a pu donner à la théorie de l’investissement altruiste une portée extraordinairement large, qui serait inconcevable sans cela.

On se souvient que la Fondation Hewlett est une de celles qui ont mis en œuvre la notion de rendement et l’approche stratégique. On sait que Paul Brest, qui dirigea la fondation au moment de ce tournant, estime que ces méthodes améliorent l’efficacité dans le choix des moyens employés pour atteindre des buts fixés de l’extérieur, par les commanditaires de l’action philanthropique (cf. chapitre 2, § 5). Le saut qualitatif effectué par l’AE consiste à intégrer la question des fins dans la conception de la philanthropie bien menée, et à ne pas se contenter de le faire de manière floue comme on le voit parfois dans les odes au philanthrocapitalisme.

Dans l’histoire de l’extraction d’or de Cotton-Barratt (vue à la section 3 du chapitre 4), de quoi l’or est-il la métaphore ? Puisqu’il s’agit d’une analogie destinée à nous expliquer comment orienter au mieux l’action altruiste, l’or représente le bien. Mais pour que l’analogie fonctionne, il faut que le bien, comme l’or, soit une denrée homogène et quantifiable. Dès lors, il devient concevable de se demander comment faire la plus grande quantité de bien au moindre coût. Si au contraire le bien est une notion multidimensionnelle, ou entrent différentes valeurs irréductibles l’une à l’autre, ça ne marche plus. L’utilitarisme est la seule théorie éthique pour laquelle « maximiser le bien » a un sens qui se prête à un décalque exact de la théorie de l’investissement telle qu’elle s’applique au secteur à but lucratif. Il en va ainsi parce que le bien est composé d’une seule « matière » : le plaisir (appelé aussi « bonheur », « bien-être » ou « utilité »). Si diverses que soient les actions, elles peuvent toutes être comparées entre elles, à travers leur faculté de produire plus ou moins de cette matière (comme les investissements ou placements – à but lucratif – les plus variés peuvent être comparés à travers leur faculté de rapporter de la valeur à ceux qui les réalisent, cette valeur étant exprimable dans une même unité monétaire).

Certes, il faut pouvoir estimer les conséquences (directes et indirectes) des actes avant qu’ils aient eu lieu pour décider lesquels produisent le plus de bien. C’est un exercice de prévision extrêmement difficile, voire impossible. Mais l’analogie avec l’investissement ou le placement à but lucratif fonctionne encore : quand vous vous demandez si vous vous enrichirez davantage en achetant des actions de l’entreprise Dupneu ou de l’entreprise Pneudu, vous ne connaissez pas la vraie réponse au moment de placer votre épargne, parce que les dividendes et l’évolution du cours des actions qui vous intéressent sont situés dans le futur.

Là où il y a une différence de taille, c’est que dans le cas du placement vous pouvez constater après coup (trop tard) le rendement obtenu (mesuré en monnaie), tandis que dans le cas de la conduite motivée par la recherche du bien, même après coup, vous ne pouvez pas mesurer combien de bonheur (ou diminution de souffrance) vous avez produit. L’hédomètre n’existe pas. Néanmoins, cela n’interdit pas de considérer que cela a un sens de parler d’une quantité d’utilité, ou au moins de considérer que cela a un sens de penser que l’ensemble des situations futures alternatives possibles peuvent être classées par ordre d’utilité croissante, et que la meilleure est celle qui se trouve au sommet du classement. C’est ce que font les utilitaristes.

Pour espérer rendre la théorie opératoire, il faut de plus parier qu’on peut progresser dans l’évaluation de l’utilité. Quand on veut comparer des projets alternatifs dans un domaine particulier, il arrive que cela ne pose pas trop de problèmes, bien que le détail des méthodes employées suscite toujours de vives controverses. L’utilité est alors remplacée par un proxy (une grandeur observable, dont on fait l’hypothèse qu’elle varie dans le même sens que l’utilité) : par exemple, le proxy peut être le nombre d’années de vie gagnées grâce à différentes interventions envisageables dans le domaine de la santé, quand ces interventions retardent la date de mort des bénéficiaires.

Mais, idéalement, l’utilitarisme appliqué exigerait de ne pas en rester à ces petites comparaisons entre programmes limités concernant des domaines voisins. Idéalement, il faudrait comparer tous les états du monde futurs alternatifs possibles que nous pouvons faire advenir, et choisir la conduite qui fera se réaliser celui de ces états qui contient le maximum d’utilité. Deux indices indiquent que les AEs sont persuadés de pouvoir progresser en direction de cet objectif ambitieux : le thème de la neutralité (ou indifférence) envers les causes, et celui de la priorisation des causes. Nous allons dire quelques mots de chacun.

1.1. Neutralité envers les causes

Cette notion, dont la dénomination anglaise est cause-neutrality ou cause-indifference, décrit l’état d’esprit requis chez l’altruiste rationnel. Celui-ci doit avoir pour unique objectif de faire le plus de bien possible. Pour ce faire, il doit éviter de se laisser guider par l’émotion dans le choix des causes à soutenir. L’habitude est également mauvaise conseillère : elle pousse à reconduire ses choix passés, alors qu’il faut réexaminer s’ils sont encore pertinents dans le contexte présent. Sur une page du site l’Effective Altruism Foundation, on lit ceci : « Nous devons évaluer une cause uniquement sur la base de l’efficacité, sans aucun attachement préalable ni connexion émotionnelle à une cause particulière. Un manque de neutralité envers les causes peut nous conduire à choisir une cause sous-optimale, et ainsi à amenuiser notre impact. »3

Ici encore, on atteint la perfection dans le parallèle avec l’investissement à but lucratif, ou avec le métier de l’analyste financier orientant les placements pour le compte de ses clients. Peu importe à celui qui cherche le rendement maximal d’investir dans l’automobile plutôt que dans le pétrole, dans des actions plutôt que des obligations, d’intervenir sur des marchés au comptant ou des marchés à terme. Le capitaliste est indifférent aux secteurs ou aux produits financiers qui lui permettent de maximiser ses gains, comme l’altruiste rationnel est indifférent aux causes qui lui permettent de maximiser le bien.

Dans les deux cas, le raisonnement vaut pour le capital sous la forme argent (dans le vocabulaire de Marx) car lui seul est parfaitement mobile. Le capital matériel ne l’est pas autant : les robots qui fabriquent des voitures ne sont pas convertibles en matériel de forage quand le pétrole devient plus profitable que l’automobile, de même que les travailleurs d’un secteur ne sont pas facilement transférables dans l’autre. C’est un des problèmes que soulèvent ceux qui estiment que la mobilité accrue du capital permise par le développement des marchés et produits financiers nuit à l’économie réelle.

La question concerne tout autant la philanthropie. On pourrait retrouver par ce biais les débats évoqués au chapitre 2 (§ 3) : on a vu que certains critiques du philanthrocapitalisme déploraient la fragilisation du tissu associatif induite par les revirements brutaux de la politique des fondations. L’argent peut se déplacer vite d’une cause à une autre, et d’un organisme bénéficiaire à un autre, du fait de fondations, ou de méta-organisations capables d’influer sur les donateurs. Mais, dans le secteur philanthropique aussi, le capital productif est moins mobile que le capital argent. Supposons que dans un premier temps on ait estimé pouvoir faire beaucoup de bien en améliorant la scolarisation des enfants chez une population très pauvre. Des dépenses importantes sont consacrées à construire des écoles et à former des professeurs issus de cette population. Quelques années plus tard, les évaluateurs des causes les plus prometteuses estiment que, finalement, on fait plus de bien en investissant dans la recherche sur la géo-ingénierie pour combattre le changement climatique. Le revirement a un coût, car les chercheurs n’iront pas s’installer dans les écoles qui auront cessé de fonctionner faute de financement, et le savoir acquis par les professeurs ne profitera plus à personne. L’ode à l’optimisation permise par la neutralité envers les causes devrait être complétée par la prise en compte des coûts (perte de capital matériel et humain), qui doivent être déduits des gains attribués à la flexibilité dans l’allocation des ressources caritatives.

1.2. Priorisation des causes

La recherche sur la priorisation des causes (prioritization research en anglais) est jugée capitale dans le cercle intellectuel qui a le pouvoir de peser sur les orientations de l’AE. Le but de cette recherche n’est pas de comparer l’efficacité des interventions à l’intérieur d’un même domaine, mais bien de comparer les domaines de l’action altruiste entre eux. Il ne s’agit plus de se demander quelle mesure est la meilleure (à coût égal) pour améliorer l’assiduité scolaire au Kenya, ni si on sauve plus de vies en investissant une certaine somme pour traiter les malades du sida ou pour améliorer la couverture vaccinale contre la rougeole. Cette fois, le but est de mieux savoir naviguer entre des causes qui n’ont rien de commun, sinon qu’on peut espérer augmenter la quantité d’utilité en s’en souciant. La prioritization research doit également permettre de repérer des causes ignorées : il existe sans doute des changements à soutenir sur des sujets auxquels personne n’a encore jamais pensé, et qui sont d’énormes gisements de bien. Idéalement, le résultat de cette recherche serait de produire une hiérarchisation des causes en fonction de la quantité de bien (rapportée au coût) qu’on peut produire en y investissant. Si la recherche aboutissait, on disposerait d’une carte parfaite pour guider l’altruisme. Cette carte, associée à l’état d’esprit adéquat (la neutralité envers les causes), permettrait de produire à coup sûr le maximum d’utilité réalisable avec les ressources dont on dispose.

Il est impossible d’établir pareille carte. Mais les AEs sont persuadés que la connaissance globale des gisements de bien peut au moins être significativement améliorée. Certains parmi eux sont assez influents pour dégager des ressources affectées à cette recherche. La création, à Oxford, du Global Priorities Institute en 2018 (cf. chapitre 3, § 2.2.) en est la preuve. Ce thème avait été mis en valeur bien avant cette date sur les pages de 80 000 Hours ou du Centre for Effective Altruism.

La priorisation est elle-même une cause incluse dans le portefeuille de causes soutenues par les AEs. Ils la qualifient de méta-cause : elle est au-dessus, ou avant, des causes qui consistent à chercher à améliorer la situation dans un domaine donné, puisque c’est elle qui devrait déterminer lesquelles des autres causes il faut privilégier. Le movement building – ou community building – est une autre méta-cause de l’AE : il s’agit de l’activité déployée pour élargir le mouvement. Puisque l’AE estime être le mouvement qui s’emploie rationnellement à maximiser le bien, il est logique qu’il cherche à s’étendre : il accroîtra ainsi les ressources employées à cette fin.

La recherche sur la priorisation des causes n’en est qu’à ses balbutiements. L’AE n’a pas attendu qu’elle aboutisse pour dispenser des conseils sur les causes à privilégier. Outre les deux méta-causes précitées, trois domaines sont systématiquement placés tout en haut de la liste des causes recommandées4 : la lutte contre l’extrême pauvreté humaine, le bien-être animal (l’accent étant mis sur les animaux d’élevage) et l’évitement des risques existentiels (thème désigné aussi sous la dénomination « amélioration du futur lointain »). On comprend immédiatement pourquoi les deux premiers apparaissent comme des cibles prioritaires : on peut espérer en y intervenant réduire énormément la quantité de souffrance. Le troisième demande des explications complémentaires.

2. Utilitarisme, transhumanisme, et priorité à la prévention des risques existentiels

La réunion de deux conditions est nécessaire pour expliquer le poids croissant que prend le thème du futur lointain dans le mouvement de l’altruisme efficace. La première est l’adhésion à une forme d’utilitarisme qui fait de la maximisation de l’agrégat du bonheur total le critère de l’action bonne, en intégrant dans le calcul les êtres dont l’existence n’est que possible. La seconde est une vision du futur très marquée par l’attention portée à la technologie, et par la conviction qu’elle va connaître des progrès extraordinaires induisant des bouleversements majeurs. La présence dans le mouvement de personnalités poussant dans le sens de la primauté donnée au futur lointain, et en entraînant d’autres dans cette direction, joue certainement un rôle non négligeable dans cette évolution. Nick Bostrom a été la première d’entre elles. (Une brève présentation de cet auteur, et de l’institut qu’il dirige, a été fournie au chapitre 3, § 2.2.). La forte densité parmi les AEs de personnes travaillant dans le secteur des nouvelles technologies, et notamment dans celles liées à l’informatique, est un autre facteur jouant dans ce sens.

2.1. L’argument pour donner la primauté à l’évitement des catastrophes existentielles

Un risque existentiel est, selon la définition de Bostrom, le risque d’occurrence d’un désastre existentiel, c’est-à-dire d’un événement « qui menace de provoquer soit la disparition de la vie intelligente d’origine terrestre, soit une réduction permanente et drastique de son potentiel de futur développement désirable » (Bostrom, 2007, p. 10). Pour faire simple, nous réduirons le risque existentiel au risque d’extinction de l’espèce humaine (pour une raison autre que sa mise en extinction volontaire par les humains au profit de leur remplacement par des êtres supérieurs)5. Car c’est bien la vie humaine, et elle seule, qui est désignée sous le vocable « vie intelligente », du moins pour ce qui est des formes de vies actuellement présentes sur Terre.

Voici une version simplifiée du raisonnement développé par Bostrom. Le premier point est que le risque d’extinction de l’humanité existe. Elle pourrait être causée par un phénomène naturel (collision de la Terre avec une météorite géante…). Mais le type de risque qui retient l’attention de Bostrom est surtout celui d’une extinction causée par des actions d’origine humaine. Il y a quelques décennies, on évoquait le risque nucléaire. Aujourd’hui, on pense surtout à des catastrophes qui pourraient résulter d’usages malveillants, ou simplement non maîtrisés, de biotechnologies, nanotechnologies ou de l’intelligence artificielle. Mais ces mêmes domaines sont ceux dont le développement pourrait ouvrir des perspectives fabuleuses. Comme ce sont des humains qui sont à l’origine de ces technologies, c’est spécifiquement la disparition de l’espèce humaine (et non pas n’importe quelle perte de biodiversité) qui constitue la calamité maximale. La souffrance qui précéderait l’extinction n’est qu’une composante mineure de cette calamité. Elle n’est même pas mentionnée par Bostrom. L’essentiel est que l’extinction empêcherait la réalisation d’un avenir radieux potentiel. Elle empêcherait des myriades d’années de vie future d’une qualité si exceptionnelle que nous ne pouvons même pas l’imaginer.

En supposant que les humains restent comme ils sont, que leur existence demeure uniquement terrestre, et en admettant que pour la plupart d’entre eux le solde hédonique (somme des plaisirs – somme des peines) est déjà positif, l’extinction soudaine de l’espèce priverait les générations futures (qui ne naîtraient pas) de toutes les vies plaisantes qui pourraient avoir lieu tant que la Terre resterait habitable (de l’ordre de deux milliards d’années).

Mais il y a, selon Bostrom, de sérieuses raisons de croire que le progrès technologique ne laissera pas les humains tels qu’ils sont. Ils vont être remplacés par des êtres plus performants à tous égards. Il pourra s’agir d’humains biologiques grandement améliorés : longévité accrue (plusieurs siècles d’espérance de vie), capacités cognitives et sensorielles fortement augmentées, très faible morbidité… Ces humains améliorés pourraient contrôler suffisamment leurs inputs sensoriels pour que les occurrences de la souffrance deviennent extrêmement rares ; leur existence serait joyeuse et stimulante la plupart du temps.

Les êtres futurs qui culmineront en matière d’intelligence et de bien-être ne seront pas forcément des dérivés des humains biologiques. Par ailleurs, il se peut que les humains ne soient aux commandes que pour amorcer la vertigineuse ascension vers des capacités extraordinaires. Une fois qu’ils auront créé les machines super-intelligentes, qui surpassent en tout point les capacités humaines, ce sont ces machines qui créeront d’autres machines encore plus performantes, et qui seront la source d’une explosion d’intelligence inouïe.

Bostrom évoque aussi l’hypothèse selon laquelle des esprits humains pourraient être « scannés » et transférés sur des ordinateurs, qui deviendraient le support de leur fonctionnement. Ils pourraient alors être répliqués en plus grand nombre, et de façon plus exacte, que par la reproduction biologique, et acquérir une sorte d’éternité puisqu’ils pourraient être indéfiniment reportés sur de nouveaux supports. On peut se demander quel serait l’intérêt d’assurer l’éternité à des esprits aussi imparfaits. Je n’ai pas cherché s’il y avait une réponse à cette question dans les écrits de Bostrom. Il se peut que le passage où il parle des esprits humains conservés tels quels sur ordinateur ne soit rien d’autre chez lui qu’un clin d’œil au rêve d’immortalité. Car il ajoute aussitôt que ces esprits transférés sur informatique pourraient ensuite tourner à des vitesses infiniment supérieures à celle des cerveaux biologiques. Ces esprits (sentients) sur supports non biologiques seraient une des formes que pourrait revêtir la disparition du vieillissement et de tout ce qui fait le côté sombre de la condition humaine, ainsi que la source d’une accélération prodigieuse des gains de productivité dans tous les domaines. Ajoutons que la durée finie d’habitabilité de la Terre ne fixe pas une limite à l’existence des êtres ultra-intelligents et ultra-épanouis dont les humains pourraient être le terreau, puisque ces esprits fantastiques trouveront probablement le moyen de coloniser d’autres parties de l’univers.

Une infinité de vies de qualité exceptionnelle pourraient donc exister à l’avenir, à condition que l’humanité ne s’éteigne pas avant d’avoir atteint la maturité suffisante pour amorcer le processus qui permettra l’émergence des êtres post-humains, qui deviendront la source de leur propre perfectionnement. On a là un potentiel gigantesque de bonheur à venir : tellement gigantesque que réduire le risque que cet avenir ne se réalise pas (à cause d’une catastrophe existentielle) est l’investissement altruiste le plus rentable qui soit (Bostrom détaille cela sur la base d’un chiffrage que je ne reproduis pas). Obtenir une réduction minime de ce risque produit plus de valeur hédonique que sauver des milliards de vies humaines. L’équivalence fonctionne parfaitement à condition de mettre sur le même plan (a) le fait d’empêcher la mort prématurée d’êtres qui existent déjà, ou qui naîtront quoi que nous fassions, et (b) le fait de provoquer (ou ne pas empêcher) par nos actions (ou notre inaction face au risque) la non-naissance, ou non-fabrication, d’êtres qui auraient pu être heureux. C’est pourquoi ce type de raisonnement ne requiert pas seulement d’adhérer à l’utilitarisme ; il faut de surcroît adopter le point de vue total (total view) en matière d’éthique des populations. C’est dans ce cadre que l’injonction « maximiser le total du bonheur » s’applique de la façon la plus exclusive et ouvre la voie à une captation de la rationalité altruiste efficace au profit d’une seule et unique cause : l’évitement de la catastrophe existentielle.

Un résultat curieux de cette façon de raisonner, qui est le fait de personnes athées, est de produire une sorte de théologie inversée. On ne nous demande pas de tout faire pour contenter des dieux supposés déjà existants, mais de tout faire pour que puissent être créés des simili-dieux, qui atteindront des sommets de béatitude et de connaissance. Nous n’avons pas été engendrés par les dieux, mais nous pouvons devenir les géniteurs des dieux. Dans les deux cas, notre devoir est de vouer nos vies à les servir, même si le chemin conduisant à cette injonction est bien différent.

2.2. La montée en puissance des risques existentiels dans les préoccupations des AEs

L’AE s’est constitué historiquement autour d’une seule cause : la lutte contre la pauvreté dans le tiers monde. Puis d’autres s’y sont ajoutées, si bien que la part relative de la première a mécaniquement régressé. Ce qui nous intéresse ici, c’est de trouver des informations sur le degré de pénétration dans le milieu de l’AE de la cause « futur lointain » (autre nom de la cause liée aux risques existentiels). La question peut être examinée à deux niveaux : d’une part, dans le milieu de l’AE en général ; d’autre part, chez des organisations très influentes du mouvement.

L’enquête de Rethink Charity

On sait que Rethink Charity mène une enquête annuelle, via un questionnaire, dans les réseaux de l’AE afin de connaître le profil des participants au mouvement (cf. chapitre 3, §3). Rethink charity interroge notamment les personnes sur les causes qu’elles jugent importantes et sur celles auxquelles elles ont effectivement donné, ce qui peut donner une idée du positionnement de « la base » des AEs.

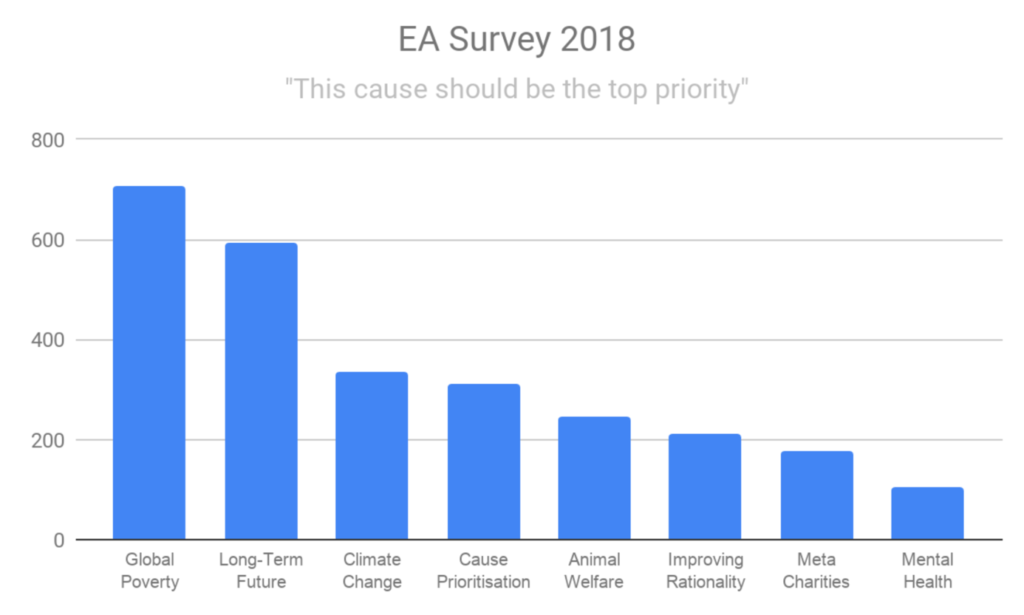

Voici les causes qui ont été jugées les plus importantes (top priority) en 2018 parmi les options proposées aux répondants. Précisons que les personnes pouvaient cocher plusieurs causes. D’autre part, le schéma ci-dessous a été fabriqué par Rethink Priorities (de département de Rethink Charity chargé de l'enquête) en regroupant, sous la dénomination « futur lointain », quatre causes qui étaient présentées séparément dans le questionnaire : risques liés à l’intelligence artificielle ; sécurité nucléaire ; biosécurité ; autres risques existentiels. Le fait que Rethink Priorities ait décomposé de la sorte les risques existentiels est à la fois un indice de l’intérêt porté au sujet par les auteurs du questionnaire et une source potentielle de biais : on ne sait pas si les répondants auraient été aussi nombreux à cocher « futur lointain » si cette catégorie unique leur avait été directement proposée.

Comme dans les enquêtes passées, c’est la cause « pauvreté » qui arrive en tête. On constate néanmoins qu’en termes de jugement de valeur (à ce stade du questionnaire, il s’agit de prises de position déclaratives), les thèmes valorisés par les organismes centraux de l’AE occupent une place conséquente dans les préoccupations des AEs : que ce soit le futur lointain, ou le « méta » au sens large, dans lequel on peut inclure les méta-organisations, l’effort pour améliorer la rationalité ou la priorisation des causes.

Les enquêtes de Rethink Charity offrent une autre manière d’estimer la popularité des causes, et notamment de celle qui nous intéresse (futur lointain). En effet, les AEs sont interrogés sur les montants et la destination de leurs dons au cours de l’année précédente. Seules des associations du mouvement de l’AE, ou recommandées par lui, sont proposées dans le questionnaire. Ensuite, les informations ainsi obtenues sont regroupées par cause (donner à GiveWell, c’est soutenir la cause « pauvreté » ; donner au Future of Humanity Institute, c’est soutenir la cause « futur lointain ; etc.). Le nombre de causes est plus réduit que dans l’approche précédente, car certaines causes, comme le changement climatique, ne sont prises en charge par aucun organisme lié à l’AE, tandis que la cause « améliorer la rationalité » est transversale et ne peut pas être associée à une organisation en particulier. Les données recueillies par Rethink Charity permettent (moyennant quelques calculs) d’établir la part du total des dons déclarés par les répondants au questionnaire qui est allée à la cause futur lointain. Cette part était de 4,7% en 2015, de 5,9% en 2016, et de 3,3% en 2017. Cet indicateur a ses limites. En effet, chaque année, les enquêtes de Rethink Charity montrent qu’une poignée de gros donateurs sont à l’origine de la majeure partie du total des dons déclarés par les AEs. En 2017, par exemple, 57% du total des sommes déclarées provenait de 0,7% des donateurs : ceux dont les dons dépassaient les 100 000 $ par an. Par conséquent, quand on regarde la part de chaque cause dans le total des montants donnés, on voit surtout quelles causes ont été préférées par les grands donateurs de l’année considérée. Mais on peut extraire des chiffres fournis par Rethink Charity un autre indicateur qui évite ce problème, en regardant le nombre d’individus donateurs par cause et non pas les montants donnés. Dans cette optique, un individu qui donne à deux causes est compté deux fois, et un individu qui donne 1 $ à une cause compte autant qu’un autre qui donne 1 million de dollars à cette cause. Comment a évolué l’intérêt pour les risques existentiels quand on raisonne en nombre d’individus ? La part des donateurs à la cause « futur lointain » dans l’ensemble des donateurs (toutes causes confondues) était de 5,6% en 2015, 8,2% en 2016 et 10,8% en 2017. À titre de comparaison, en 2017, 53% des répondants avaient donné à la cause la « pauvreté », qui est la plus populaire.

Ainsi, les enquêtes de Rethink Charity nous apprennent que beaucoup d’AEs déclarent adhérer à l’idée que la prévention des risques existentiels est une cause importante, qu’ils restent relativement peu nombreux à donner personnellement pour cette cause, mais que le nombre de donateurs augmente au fil du temps. Voyons maintenant ce qu’il en est, non plus au niveau des AEs « de base », mais chez les poids lourds du mouvement.

La cause « risque existentiels » fortement soutenue par des acteurs majeurs de l’altruisme efficace

Dans un article paru septembre 2015 dans la London Review of Books, Amia Srinivasan écrit : « Un colloque de trois jours intitulé Effective Altruism Global s’est tenu cet été […] en Californie. Bien que quelques sessions aient eu pour objet les thèmes chers à McAskill (philanthropie efficace, pauvreté du tiers-monde, choix de carrière), le colloque a été dominé par des interventions sur les risques existentiels ». Srinivasan a bien senti dans quel sens le vent soufflait à la grand-messe de l’AE. Elle se trompe si elle suppose que McAskill est peiné de voir les risques existentiels prendre le pas sur les thèmes mis en avant dans son livre Doing Good Better en 2015. Car McAskill compte parmi les personnalités qui s’activent pour propulser au sommet la cause « futur lointain ». On en trouve un écho dans la conférence TED qu’il donne en avril 2018. Cette conférence intitulée « Quels sont les problèmes éthiques les plus importants de notre temps ? » dure 12 minutes. McAskill explique que la communauté des AEs a identifié trois problèmes principaux répondant aux critères importance, résolubilité, négligence : la santé dans le tiers-monde, l’élevage industriel, les risques existentiels. Ce qui est frappant, c’est que sur la durée totale de l’exposé, l’essentiel du temps est consacré à décrire l’accélération prodigieuse de l’évolution technologique humaine dans la toute récente période de sa longue existence, les potentialités fantastiques d’épanouissement futur que peut amener le prolongement de cette tendance, et l’importance de consacrer plus de moyens à prévenir les risques existentiels susceptibles d’empêcher l’avènement de ce futur désirable. Clairement, les deux autres sujets sont passés au second plan. En fait, c’est le Centre for Effective Altruism tout entier et les organismes voisins (cf. chapitre 3, § 2.2.) qui s’emploient à hisser au premier rang la cause futur lointain.

Qu’en est-il du côté d’Open Philanthropy Project (OPP), autre pièce maîtresse de l’AE ? Sans surprise, les chiffres indiquent que lui aussi prend très au sérieux le futur lointain à partir de 2015. Trois des items des financements qu’il accorde, classés par domaine d’intervention, concernent la prévention des risques existentiels : « biosécurité et préparation aux pandémies », « risques catastrophiques globaux » et « risques potentiels liés à l’intelligence artificielle ». La somme des dépenses consenties par OPP au titre de ces trois items a représenté au fil du temps les pourcentages suivants du total de ses dépenses annuelles6 :

2014 0 %

2015 5,7 %

2017 26 %

2018 13,5 %

2019 45 % (entre janvier et mai 2019)

Marc Gunther a consacré un long article à OPP, paru dans la Stanford Social Innovation Review (Gunther, 2018), et a rencontré ses responsables à cette occasion. Ce qu’il rapporte de son entretien avec Karnovsky ne laisse aucun doute sur le fait que la direction d’OPP est convaincue de l’importance capitale d’investir dans le « futur lointain ». Malicieusement, Gunther a intitulé la section de son article sur OPP consacrée aux risques existentiels « The Bot You Can Save » (Sauver un robot) en décalquant le titre du livre de Singer de 2008, The Life You Can Save (Sauver une vie). En effet, il semble que les organes majeurs de l’AE soient en train de réduire la place accordée au devoir de secourir des vivants actuels, pour faire mouvement vers la protection des vivants potentiels du futur, ou des super-êtres, éventuellement non-biologiques, qui viendront.

Et Singer, que pense-t-il de la place à donner aux risques existentiels ? Il en parle dans le chapitre 15 de L’Altruisme efficace, menant une discussion nuancée du sujet. Il expose le raisonnement, et la variété d’utilitarisme (point de vue total), qui conduisent à faire du futur lointain la cause qui rend toutes les autres futiles en comparaison. Il sait qu’il n’y a pas d’argument évident permettant à des utilitaristes d’écarter le point de vue total au profit du point de vue de l’existence préalable (qui évite de considérer comme un mal la non-venue au monde d’être futurs possibles qui auraient pu être heureux). En effet, l’optique alternative (prior existence view) conduit elle aussi à des conclusions qui semblent bizarres (sur d’autres questions). Même si Singer ne prend pas très nettement position, on perçoit, me semble-t-il, qu’il n’est pas enchanté par la perspective de voir les risques existentiels phagocyter les autres causes (voir en particulier la conclusion du chapitre 15 de son livre). Quoi qu’il en soit dans son cas, il est certain que la jeune garde influente de l’AE s’active pour donner la primauté au « futur lointain ». D’ailleurs, le milieu de l’AE est tel que beaucoup de participants ne croient pas ce futur si lointain que cela, concernant les prodiges ou misères promis par l’intelligence artificielle : un trait qui a des chances de s’accentuer au fil du temps, sachant que l’AE recrute beaucoup dans des zones géographiques et des types de formation tournés vers ces technologies.

3. Utilitarisme et altruisme efficace : point d’étape

Dans les chapitres précédents, nous avions saisi l’AE à travers ses organisations, des éléments de son fonctionnement ou langage, et certains des traits socio-économiques des personnes qui l’animent. Ajouter qu’il s’agit d’un mouvement utilitariste est une pièce importante pour comprendre la manière qu’il a d’appréhender les problèmes et de concevoir les solutions.

Ce chapitre a montré que l’utilitarisme permettait de donner une extension maximale à une approche comptable du bien. Virtuellement, un seul chiffre contient tout ce qu’il y a à dire sur la qualité éthique de l’univers, sur toute la durée d’existence qui lui reste : la somme des plaisirs (déduction faite des peines) de tous les êtres sentients présents et à venir. Certes, on ne sait pas mesurer l’utilité, ni calculer le total d’utilité associé aux différents états du monde qui pourraient advenir, ni même ce que sont ces états. Néanmoins, penser que le montant de l’utilité totale doit être le seul critère guidant l’action bonne établit, conceptuellement du moins, un lien entre éthique et quantification d’une force sans pareille. Il permet d’identifier complètement, dans son principe, le mode de raisonnement présidant à la décision altruiste éclairée, au mode de raisonnement présidant au choix avisé des investissements ou placements à but lucratif.

Le second point vu dans ce chapitre est le rapport existant entre l’utilitarisme et l’impulsion donnée à la cause « futur lointain » par des organismes moteurs du mouvement de l’AE. En effet, l’éthique utilitariste, dans une de ses variantes (pas dans toutes), permet de soutenir que toute notre énergie altruiste devrait être consacrée à éviter le risque de non réalisation d’océans potentiels de bonheur futur, en comparaison desquels les joies et peines des êtres actuels ne sont qu’une goutte d’eau insignifiante. Toutefois, la place prise par la cause « futur lointain » dans l’AE doit aussi beaucoup à une vision technologique plus présente chez les AEs que dans la population en général. (Les résultats de l’enquête de Rethink Charity 2017 montrent d’ailleurs que ce sont les AEs vivant dans la baie de San Francisco – royaume de la high tech – qui sont les plus nombreux à classer très haut les préoccupations liées à l’intelligence artificielle.)

Les points évoqués dans ce chapitre n’épuisent pas les manifestations de l’inspiration utilitariste dans la conduite de l’AE. La proximité avec l’utilitarisme peut s’exprimer sans passer par la définition de ce courant de pensée en philosophie éthique. C’est ce dont il va être question dans les deux prochains chapitres.

Notes

- L’enquête menée par Rethink Charity dans les réseaux de l’AE en 2017 demandait aux sondés de se positionner sur des choix de courants éthiques (sans définir les options proposées). Les réponses se répartissaient ainsi : conséquentialisme utilitariste (52,8%), conséquentialisme non utilitariste (12,56%), éthique de la vertu (5,2%), éthique déontologique (3,9%), ne connaît pas ces termes ou ne se prononce pas (25,5%).

- Selon le point de vue de l’existence préalable, seuls doivent être pris en compte, dans nos décisions, les êtres sentients qui existent déjà ou qui existeront indépendamment de ce que nous décidons. Selon le point de vue total, nous devons prendre en considération tous les sentients possibles, y compris les êtres futurs qui ne viendront au monde que si nous optons aujourd’hui pour une certaine conduite. Dans cette seconde optique, il est mal de ne pas faire le nécessaire pour assurer la venue au monde d’être futurs heureux (qui sans cela n’auraient pas existé), dans le cas où leur venue au monde est l’option qui maximise l’utilité totale, calculée sur l’ensemble des temps.

- Article « The Benefits of Cause-Neutrality », consulté le 15 février 2019.

- On trouve plusieurs autres domaines dans le portefeuille des bonnes causes recommandées par l’AE, mais ils sont de rang inférieur. Nous n’avons pas besoin de tous les citer pour mettre en évidence le lien avec l’utilitarisme.

- Cette simplification fait que nous laissons de côté d’autres risques (jugés moins probables) : celui de voir l’humanité stagner en dessous de ce que permettrait son potentiel de créativité technologique, ou chuter définitivement en deçà de sa condition actuelle, ou encore s’installer dans un régime cyclique où les périodes de progrès sont fatalement suivies de périodes de dégradation.

- Résultats obtenus à partir de la base de données d’OPP téléchargée le 4 juillet 2019 et exploitée avec le logiciel R. Je remercie Frédéric Dupont pour son assistance technique. À la date de téléchargement, le financement le plus récent figurant dans la base remontait à mai 2019.

Une mine de ressources

Une mine de ressources