Chapitre 3 – L’altruisme efficace : une communauté, des organisations

par Estiva Reus

L’altruisme efficace (AE) est une composante ou une manifestation particulière du philanthrocapitalisme. Ne pas se méprendre sur le sens de cette proposition : elle ne signifie pas que l’AE ne voudrait s’adresser qu’aux riches, ni que ses principaux acteurs sont tous des ultra-riches. Mais l’AE a très largement importé l’état d’esprit et les manières de faire déjà en place dans la « nouvelle » philanthropie anglo-saxonne, à commencer par le discours sur l’efficacité, mais aussi l’adhésion à l’approche « stratégique », la place accordée à la modélisation et la quantification, ou encore la culture de l’évaluation. Comme dans d’autres secteurs de la philanthropie, l’expansion de l’AE est dépendante de ressources provenant de personnes fortunées.

L’AE a par ailleurs des caractéristiques qui lui sont propres. L’une d’elle est d’être d’inspiration utilitariste. Nous y reviendrons dans les chapitres 5 et 7. Un autre trait distinctif – qui est celui qui retiendra notre attention dans ce chapitre – est de constituer une véritable communauté. Le réseau comprend des organisations, entre lesquelles existe une circulation des informations et aussi des personnes. Il comprend également toute sorte de supports, réels ou numériques, qui favorisent l’échange entre sympathisants et participants, et qui sont autant de portes d’entrées pour de nouveaux venus. On peut dire de l’AE qu’il est un mouvement social : il ne se contente pas de conduire ses propres affaires philanthropiques ; il s’organise pour élargir son audience, afin d’étendre l’impact sur la société de sa conception du bien. Pour autant, jusqu’à présent, le profil social des altruistes efficaces est très loin d’être représentatif de celui de la population en général (voir § 3 infra).

1. Un mouvement social très récent

L’expression « altruisme efficace » a été forgée en 2011. Il existait déjà à cette date des organisations, à vocation spécifique, répondant bien aux exigences de l’AE, et qui sont maintenant incluses parmi les institutions relevant de ce label. Mais le mouvement et le réseau de l’AE, avec l’ensemble des traits qui le caractérisent aujourd’hui, n’existent vraiment que depuis une petite dizaine d’années.

William McAskill1 (2014) relate la manière dont le nom fut forgé, dans un contexte dont il fut l’un des acteurs. En 2011, à Oxford (Angleterre), Giving What We Can et 80 000 Hours (deux organisations dont nous parlerons plus loin) souhaitaient élargir leur horizon : les deux entités avaient leur domaine d’action spécifique, mais « il y avait chez leurs dirigeants une conscience croissante que la meilleure chose à faire était d’encourager davantage de gens à faire le bien aussi efficacement que possible », écrit McAskill. Par ailleurs, les deux entités souhaitaient créer une organisation les chapeautant, dotée d’un statut juridique leur permettant d’embaucher des salariés. Suite à un brainstorming en plusieurs étapes auquel participèrent 17 personnes, émergea une liste de noms possibles pour la nouvelle organisation, parmi lesquels : Communauté des altruistes rationnels, Communauté des utilitaristes efficaces, Association des altruistes optimaux, etc. Parmi les propositions en présence, ce fut « Centre for Effective Altruism » (CEA – Centre pour l’altruisme efficace) qui remporta le plus de votes comme nom pour la nouvelle organisation. À partir de là, l’expression « altruisme efficace » s’imposa rapidement comme la dénomination dans laquelle se reconnaissaient de multiples organisations et initiatives, bien au-delà du CEA proprement dit.

En 2015, l’existence du mouvement de l’altruisme efficace fut consacrée par la parution de deux livres destinés à l’expliquer et le promouvoir : The Most Good You Can Do de Peter Singer (traduit en français sous le titre L’altruisme efficace), et Doing Good Better de William McAskill.

2. La nébuleuse de l’altruisme efficace

Présenter les composantes de l’AE est un vrai casse-tête. Il y a énormément d’acteurs et de manifestations d’activité. Il est impossible d’être exhaustif, d’autant plus que ce milieu est si créatif qu’on assiste sans cesse à la naissance de nouvelles initiatives et organisations, ou à la recomposition d’autres qui existaient déjà sous une forme différente. Pour donner une idée des activités de ce milieu, on procédera en deux temps.

On présentera d’abord (§ 2.1.) des organismes précurseurs de l’altruisme efficace, c’est-à-dire ceux dont l’existence précède la formation du mouvement. L’avantage de procéder ainsi est que cela permet au passage de présenter un opérateur, Open Philanthropy Project, qu’il est utile de définir assez vite parce qu’on sera amené maintes fois à dire qu’il joue un rôle dans diverses activités du mouvement.

Dans un second temps (§ 2.2.), on prendra comme point de départ le Centre for Effective Altruism, parce que c’est un pôle très important. Cela permettra de présenter aussi des organisations qui ont des liens avec lui, et de mentionner des personnalités influentes de l’AE.

Ce parcours laissera dans l’ombre de nombreuses organisations mais, espérons-le, donnera une idée assez claire du type d’entités qui font la vie du mouvement.

2.1. Organismes précurseurs de l’altruisme efficace

Si vous parcourez un livre ou un site promouvant l’AE, il est certain que vous y verrez élogieusement citée l’association GiveWell. Elle est devenue une composante du mouvement une fois celui-ci constitué. Elle peut être considérée comme en ayant appliqué les principes avant l’heure, et a servi par la suite de modèle à d’autres.

Elie Hassenfeld et Holden Karnofvsky ont fondé GiveWell en 2007, après avoir travaillé quelques années dans un hedge fund2. Comme d’autres avant eux, ils ont eu l’idée de transposer les principes de l’analyse financière au domaine de l’altruisme, afin de déterminer quels sont les meilleurs investissements caritatifs. Eux aussi vont donner une place centrale à l’analyse coût-efficacité, en visant la quantification des résultats obtenus par dollar investi. GiveWell appartient à la catégorie des intermédiaires en philanthropie. Son unique activité consiste à prodiguer des conseils (gratuits pour les usagers de son site), afin de les aider à orienter leurs dépenses altruistes. Dans le milieu de l’AE, ces intermédiaires sont appelés des « méta-organisations » (meta-charities). Ouvrons une parenthèse pour signaler que les meta-charities sont devenues par la suite un type d’organisme dont il existe de nombreux exemples dans le mouvement de l’AE. Le conseil qu’elles dispensent peut concerner divers domaines :

- conseil aux donateurs sur les destinations efficaces de leur argent (GiveWell appartient à cette catégorie, mais aussi Animal Charity Evaluators et d’autres) ;

- conseil sur le choix de vie professionnelle (c’est l’activité de 80 000 Hours dont on parlera plus loin) ;

- conseil aux futurs doctorants afin de les inciter à choisir un sujet de thèse qui contribuera à améliorer le monde (voir le site effectivethesis.com) ;

- conseil aux candidats à la création d’associations efficaces (c’est l’activité de Charity Entrepreneurship).

Pour en revenir à GiveWell, il s’agit d’une association qui oriente spécifiquement les donateurs vers des programmes qui bénéficient aux personnes pauvres du tiers-monde. Son attachement aux bilans coût-efficacité, avec un chiffrage qui permet d’associer un gain (en nombre de vies sauvées par exemple) à une dépense engagée, fait qu’elle ne sélectionne que des associations dont les actions sont extrêmement ciblées3. GiveWell recommande principalement des associations qui interviennent dans le domaine de la santé (lutter contre le paludisme, lutter contre les parasites intestinaux), mais en soutient aussi quelques autres telles que GiveDirectly, une association qui donne directement de l’argent à des ménages très pauvres.

Sur la page « Our Story » du site de GiveWell on trouve un graphique rappelant que la majeure partie des dons aux œuvres aux États-Unis proviennent des individus, et non pas des entreprises ou des fondations ; et on lit, en caractères gras, cette phrase : « nous croyons que les petits donateurs importent ». Il ne fait pas de doute que l’intention de GiveWell est de stimuler et de guider la générosité de tous. En effet, la plupart des ménages des pays développés font partie de la petite minorité mondiale des plus riches ; ce n’est pas l’apanage des milliardaires. L’intention est donc de toucher les ménages ordinaires. Mais quand on regarde les comptes de GiveWell (qui s’honore, comme beaucoup d’organisations de l’AE, par sa transparence), on voit que les petits donateurs pèsent bien peu dans les transferts d’argent permis par l’association.

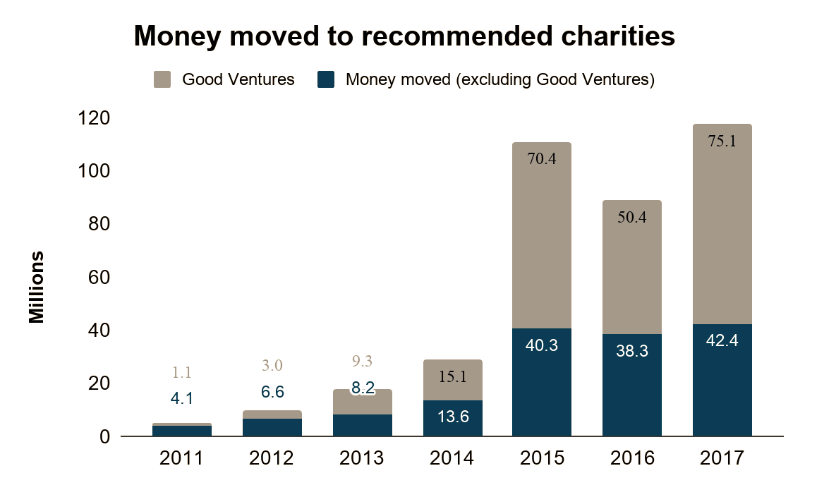

Penchons-nous sur les statistiques fournies par GiveWell sur une page de son blog intitulée « GiveWell’s money moved and web traffic in 2017 »4. Pour l’année 2017, GiveWell estime que son activité a procuré aux associations recommandées 117,5 millions de dollars de dons (c’est ce qu’on appelle « l’argent déplacé » grâce à l’activité de GiveWell). Sur ce montant, 75,1 millions (soit 64% du total) provenaient d’un seul donateur : la Fondation Good Ventures. Ce n’est pas une exception : chaque année, depuis 2013, la plus grande partie de l’argent déplacé par GiveWell provient de cette fondation, comme on le voit sur ce graphique :

Qu’en est-il de l’argent déplacé par GiveWell qui ne provient pas de Good Ventures ? Là encore, GiveWell donne les chiffres : en 2017, 61% provient de donateurs qui ont versé plus de 10 000 $ chacun, et les donateurs qui ont versé plus de 100 000 $ représentent à eux seuls 33% des ressources. À l’autre extrémité, les donateurs ayant versé moins de 1000 $ n’ont apporté que 10% des ressources non dues à Good Ventures (et parmi eux, l’argent collecté grâce aux individus versant moins de 100 $ chacun n’est que de 0,3 million). Jusqu’à présent donc, la part des petits donateurs dans l’argent déplacé par GiveWell est négligeable.

Mais revenons sur le donateur principal, car Good Ventures n’est pas seulement la fondation qui alimente GiveWell5. C’est une fondation entièrement acquise aux principes de l’altruisme efficace. On la retrouve très souvent (sous un autre nom : Open Philanthropy Project) parmi les gros pourvoyeurs de fonds des organisations du mouvement, et aussi parmi les généreux donateurs aux associations recommandées par des méta-organisations de l’AE.

Good Ventures a été créé en 2011 par Dustin Moskovitz et Cari Tuna. La fortune qui alimente Good Ventures est celle de Moskovitz, dont le patrimoine est estimé à 13 milliards de dollars6. Il est cofondateur de Facebook, qu’il a quitté en 2008 pour fonder une autre société, Asana. Cari Tuna, son épouse, a abandonné son travail de journaliste pour s’occuper à plein temps de la fondation. Tuna a lu en 2010 The Life You Can Save de Peter Singer. Selon elle, cette lecture a été le catalyseur qui a inspiré la création de Good Ventures. Dès sa création en 2011, Good Ventures commence à financer GiveWell. En 2012, GiveWell, jusque-là situé à New York, déménage à San Francisco où se trouve la fondation et démarre avec elle un projet de recherche nommé GiveWell Labs, dont le but est d’étudier quelles sont les meilleures opportunités de don au sens large (et pas seulement les formes d’aide privilégiées par GiveWell). En 2014, GiveWell Labs devient une organisation dotée d’un statut juridique propre et prend le nom d’Open Philanthropy Project (OPP)7. Sa vocation principale reste d’explorer les possibilités de don efficace et, sur cette base, de déterminer à qui Good Ventures doit accorder des financements. Néanmoins, outre Good Ventures, OPP a quelques autres partenaires de moindre importance, dont il guide les financements8. OPP est dirigé par Cari Tuna, Holden Karnovsky et Alexander Berger. (Ce dernier est un diplômé de l’Université d’Harvard ; il est cité par Peter Singer dans L’Altruisme efficace comme exemple de personne qui a donné un rein.) Good Ventures est l’une de ces nouvelles fondations dont les créateurs comptent dépenser l’essentiel de leur fortune de leur vivant, d’où des flux de dépense annuels élevés.

Le livre qui a inspiré Cari Tuna compte parmi les éléments précurseurs de l’altruisme efficace. Il a été traduit en français sous le titre Sauver une vie. Ce livre, paru en 2009, est une version étendue d’un article publié par Singer en 1972, sous le titre « Famine, Affluence and Morality ». Dans les deux cas, le sujet est le devoir moral d’agir pour remédier à la pauvreté dans le tiers-monde. La proximité entre les deux textes est frappante. Même le célèbre exemple de l’enfant dans la mare est déjà présent en 1972. Singer a ajouté dans son livre de 2009 des informations sur les facteurs psychologiques qui entravent la générosité, ou induisent des biais dans la manifestation de celle-ci. Il y évoque des acteurs du philanthrocapitalisme, qui participent à créer une culture du don : Bill Gates, des célébrités comme Madona ou Angelina Jolie, des entreprises (Goldman Sachs, la banque Bear Sterns, Google, Whole Foods). Il y décrit très élogieusement l’activité de GiveWell. Singer expose une double norme définissant ce que nous devrions faire pour soulager la misère. Il y a une norme haute, qui consisterait à se dépouiller de ce que l’on possède, jusqu’au point où le dernier euro dont on se prive a la même utilité pour nous que l’utilité qu’il procure à une personne dans la misère qui bénéficie d’un secours. Dans Sauver une vie, plus nettement que dans l’article de 1972, Singer propose de remplacer la norme haute (si exigeante qu’elle n’a aucune chance de déclencher une réaction positive) par une norme plus réaliste. Il suggère de s’astreindre à donner pour le tiers monde selon un barème progressif (comme pour l’impôt sur le revenu). Les taux proposés ne sont pas négligeables, mais laissent aux donateurs de quoi consommer immensément plus que ce que peuvent s’offrir les plus pauvres de la planète. Par exemple, dans le livre, il est suggéré aux contribuables étasuniens dont le revenu annuel est compris entre 100 000 et 150 000 $ d’en consacrer 5% à des dons, ce qui est très loin du point d’égalisation des utilités marginales de la monnaie chez le donateur et le bénéficiaire.

Dans le prolongement de la publication de Sauver une vie, Peter Singer crée en 2009 un site reprenant le titre anglais de l’ouvrage : The Life You Can Save (TLYCS). Au départ, il contient surtout une promesse de don, vue comme un outil pour créer une culture du partage. L’appel s’adresse à toute personne jouissant d’un revenu décent, ce qui est le cas de la majorité des actifs dans les pays développés. Les personnes qui signent la promesse s’engagent à donner au minimum 1% de leur revenu au cours de l’année qui suit à des associations venant en aide à des personnes vivant dans la pauvreté extrême. Comme dans le livre, un barème est proposé, suggérant des pourcentages plus élevés de don à mesure que l’on s’élève dans l’échelle des revenus. En 2013, TLYCS devient une association déclarée, avec des salariés, grâce à Charlie Breler, ancien président d’une entreprise du secteur de l’habillement, qui apporte des financements et devient directeur bénévole de l’association. TLYCS propose aux donateurs une sélection d’associations qui interviennent toutes en faveur des populations les plus pauvres. L’éventail proposé par TLYCS est plus large que celui de GiveWell, et porte sur davantage de domaines : santé, nutrition, mais aussi éducation, agriculture, planning familial… Parmi les associations recommandées figure Oxfam, une grande association généraliste de l’aide aux pays en développement, qui est aussi une association qui dénonce les inégalités et préconise des réformes structurelles. La diversité de ses activités fait qu’elle ne se prête pas à une analyse coût-efficacité sur le mode pratiqué par GiveWell.

Le domaine d’intervention est le même (pauvreté dans le monde), mais le poids de TLYCS est très inférieur à celui de GiveWell. En 2018, le montant d’argent déplacé par TLYCS n’est « que » de 5,2 millions de dollars, bien que la somme ait fortement progressé au fil du temps. TLYCS n’a pas l’appui de Good Ventures, alors que GiveWell a décollé à partir du moment où les liens se sont développés avec la fondation, et a ensuite bénéficié d’une large publicité dans les réseaux de l’AE. Quand on regarde l’année 2010, qui est la dernière année où GiveWell n’avait pas encore de subventions de Good Ventures, le montant de monnaie déplacé par l’association n’était que de 1,4 million de dollars (dont 74% provenait de donateurs versant plus de 10 000 $ chacun)9.

Après ce coup d’œil sur les organismes précurseurs de l’altruisme efficace, tournons-nous vers un artisan central de la constitution du mouvement, le CEA.

2.2. Le Centre for Effective Altruism et les organisations voisines

Le Centre for Effective Altruism (CEA), né en 2011, est une organisation présente à la fois aux États-Unis et en Grande-Bretagne. McAskill préside CEA-US, et est l’un des 3 membres du conseil d’administration de CEA-UK avec Hilary Greaves et Toby Ord. Tous trois sont professeurs de philosophie à l’université d’Oxford (Angleterre). Nick Beckstead, un des 3 membres du conseil d’administration de CEA-US (et antérieurement membre du conseil de CEA-UK) travaille depuis 2014 pour Open Philanthropy Project10.

Le CEA est fortement engagé dans le community building, c’est-à-dire dans les initiatives visant à renforcer et élargir le mouvement de l’altruisme efficace. Il le fait notamment à travers les éléments suivants.

Site du CEA. Le site offre une présentation générale de l’AE et donne des liens vers de nombreux articles, livres, vidéos et podcasts permettant d’approfondir sa connaissance du mouvement. Il oriente également les donateurs vers une sélection de fonds qui financent des organisations jugées efficaces.

Réseaux sociaux. Le CEA dispose d’une page Facebook, publie une lettre d’information mensuelle et anime l’Effective Altruism Forum. De nombreuses vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube du CEA.

Conférences. Le CEA organise deux conférences annuelles de grande envergure nommées « Effective Altruism Global » (EAG). L’une se tient en Angleterre, l’autre aux États-Unis. D’autres conférences portant le même nom ont lieu dans quelques autres pays.

Groupe locaux. Le CEA apporte son soutien (conseil et parfois financement) à la création et l’activité de groupes d’altruisme efficace, parmi lesquels bon nombre de collectifs universitaires. Ces groupes d’étudiants partisans de l’AE sont notamment présents dans les universités prestigieuses : Oxford, Harvard, LSE, Stanford, Princeton, etc.

Les ressources du CEA ont notablement augmenté depuis 2017 grâce au soutien financier d’Open Philanthropy Project (OPP). En 2017, OPP a donné 2,5 millions de dollars au CEA, auxquels se sont ajoutés 7,7 millions en 2018, et 2,7 millions en févier 201911.

Le CEA n’est pas seulement un bâtisseur et animateur de la communauté des altruistes efficaces. Comme on l’a dit plus haut, il chapeaute deux organisations qui lui préexistaient, Giving What We Can et 80 000 Hours, qui ont chacune des buts spécifiques.

Giving What We Can (GWWC) a été fondé en 2009 par Toby Ord, avec William McAskill comme co-fondateur. GWWC est l’expression d’une des dimensions de l’altruisme efficace : encourager la générosité. C’est une des initiatives fonctionnant sur le principe de la promesse publique. On devient membre de GWWC en s’engageant à donner, pendant toute sa vie active, 10% de son revenu à des associations faisant efficacement le bien. L’engagement n’a pas valeur légale. Si vous le signez, votre nom apparaît sur une liste publiée sur le site de l’association. GWWC n’est pas un organisme ayant une grande activité.

Il a connu une évolution qui est représentative de la différence entre l’époque (pas si lointaine) où l’AE en était à ses balbutiements, et ce qu’il est devenu plus tard, une fois le mouvement constitué. En 2009, GWWC demandait à ses membres de s’engager à donner à des associations efficaces œuvrant spécifiquement à lutter contre la misère dans le tiers-monde (en particulier à GiveWell). Depuis l’intégration dans le CEA, les signataires s’engagent à donner 10% de leur revenu à n’importe quelle organisation dont ils estiment qu’elle peut « le plus efficacement contribuer à améliorer la vie des autres », c’est-à-dire que la cause n’est pas spécifiée. Par ailleurs, GWWC conseille à ses membres de donner aux causes désignées comme majeures par le CEA (le tiers-monde n’est que l’une d’elle), et à diriger leurs dons vers les fonds conseillés par le CEA.

80 000 Hours a été fondé en 2011 par William McAskill et Benjamin Todd, alors qu’ils étaient encore étudiants à Oxford. Le nom de l’organisation vient de ce que l’on passe environ 80 000 heures de sa vie à exercer un emploi rémunéré. L’objectif de 80 000 Hours est d’orienter de jeunes gens et filles vers le choix d’une carrière qui aura le maximum d’impact positif sur l’état présent ou futur du monde. Le travail de 80 000 Hours peut être lu comme une leçon de management de son propre capital humain, ou comme une invitation à considérer notre propre personne comme une entreprise. Notre tâche consiste à trouver la bonne stratégie pour maximiser la rentabilité altruiste de cette entreprise.

« Gagner pour donner » est une des idées qui est la marque distinctive de 80 000 Hours, même si elle a été nuancée et atténuée au fil du temps, après avoir suscité beaucoup de réactions négatives. L’idée est qu’en réussissant à occuper un emploi où l’on gagne beaucoup (dans la finance par exemple), on est capable de donner énormément à de bonnes causes tout au long de sa vie, et donc (si les dons sont dirigés vers des associations efficaces) de faire beaucoup plus de bien qu’une personne moins payée dont le métier est manifestement utile pour les usagers du produit de son travail.

80 000 Hours recommande aussi des carrières qui permettent d’avoir un impact positif fort par l’exercice même de son activité professionnelle : créer une entreprise dans un secteur ou des besoins importants sont mal satisfaits, devenir chercheur dans un domaine où de grandes avancées sont nécessaires, accéder à un poste de responsabilité dans un gouvernement ou une organisation internationale, créer une association à fort impact positif, etc. On retrouve la définition large de l’entreprenariat social qui a cours dans la philanthropie contemporaine. McAskill développe dans le chapitre 9 de Doing Good Better la question des bons choix professionnels. Le tout est émaillé d’exemples de personnes (nommément citées dans le livre) : Untel avait la possibilité de travailler pour GiveWell, mais pouvait espérer gagner énormément plus ailleurs, il a préféré la seconde option afin de devenir un gros donateur ; Unetelle a pris la décision d’entrer en politique quand elle aurait fini ses études, après avoir estimé, avec l’aide de 80 000 Hours, que son profil était tel qu’elle avait une chance sur 30 de devenir parlementaire, et une sur 3000 de devenir Première ministre. (Influer sur la politique nationale en cas de succès a tant d’impact que cela vaut la peine de prendre le risque d’échouer.) Le ton de McAskill est à la fois celui de l’éthicien et celui du conseiller d’orientation. L’éthicien met en avant le fort impact positif de parcours tels que ceux cités plus haut. Le coach en gestion avisée de son capital humain personnel dispense divers conseils. Celui-ci, par exemple : il est profitable de débuter sa vie professionnelle en tant que consultant ; c’est une bonne manière d’élargir sa connaissance du monde des affaires, de se constituer un épais carnet d’adresses, et d’enrichir son CV ; c’est donc un bon tremplin pour toute sorte de brillantes carrières ultérieures.

J’ai lu Doing Good Better avant de consulter le site de 80 000 Hours. Bien que le livre se veuille une promotion tout public de l’altruisme efficace, il m’a semblé immédiatement évident qu’en réalité, les conseils de McAskill ne s’adressaient pas aux futurs entrants dans la vie active. Son discours vaut pour une toute petite frange d’entre eux. C’est la parole d’un brillant produit de l’Université d’Oxford s’adressant à ses jeunes pairs d’Oxford ou de Harvard12. Sur la page d’accueil de 80 000 Hours, il est clairement indiqué que c’est ce public-là qui est visé. « Nos conseils s’adressent aux jeunes diplômés talentueux et ambitieux » y lisait-on jusqu’à l’été 2018. La formulation a un peu évolué depuis, mais le sens reste le même.

Outre le « gagner pour donner », 80 000 Hours a forgé une autre idée, parfois reprise dans des présentations généralistes de l’AE : l’idée qu’on a souvent tort de penser que, pour faire le bien, il faut choisir un emploi dans le domaine social au sens large (santé, éducation, associations caritatives…). Un des arguments avancés vaut quand il y a pléthore de candidats désireux d’occuper ce type d’emploi. Supposons par exemple qu’il y ait une multitude de gens capables et désireux d’étudier la chirurgie. Bien qu’un chirurgien sauve des vies, vous n’accroissez en rien le nombre de vies sauvées en optant pour ce métier. Vous ne faites que prendre la place d’un autre qui aurait fait aussi bien que vous. Il n’en reste pas moins vrai que les personnes qui se forment pour occuper des emplois sociaux, prestigieux ou pas, sont précieuses quand il y a pénurie de professionnels. Mais il y a une autre raison pour laquelle les emplois sociaux ne font pas rêver chez 80 000 Hours. C’est que leur idéal de parcours altruiste réussi, c’est de devenir l’individu qui produit un changement positif considérable, celui à qui on peut imputer une quantité colossale de bien. À ce jeu, les travailleurs sociaux ne seront jamais champions : ils travaillent à l’unité, ou pour peu de bénéficiaires à la fois. Un auxiliaire de vie, ou une institutrice, ne pourront pas se prévaloir d’avoir aidé des centaines de milliers de personnes à la fin de leur vie active. Les gens de 80 000 Hours voudraient repérer et guider les individus qui deviendront des hyperagents du bien. Un article de Benjamin Todd introduit l’idée de façon amusante : « Beaucoup de gens voient Superman comme un héros. Mais ce serait plutôt le meilleur exemple de talent sous-employé de toute la fiction. Il a commis la bourde de passer sa vie à combattre un seul crime à la fois. S’il avait eu l’esprit un peu plus créatif, il aurait pu faire beaucoup plus de bien. Il aurait pu délivrer des vaccins au monde entier à super-vitesse. Cela aurait éradiqué la plupart des maladies infectieuses et sauvé des centaines de millions de vies. »13 À la suite de quoi, Todd énonce les types de carrières déjà mentionnées (chercheur, etc.) permettant de devenir d’authentiques super-héros, le tout illustré par les meilleurs dans leur catégorie : Bill Gates (catégorie « gagner pour donner »), Karl Landsteiner (catégorie « recherche » : il a découvert les groupes sanguins), etc. Mais en réalité, Gates et Landsteiner n’ont pas sauvé seuls des millions de vies : Gates n’a pas personnellement vacciné des millions de personnes, et Lansteiner n’a pas pratiqué des millions de transfusions sans danger. Ils ont été une des conditions de possibilité de ces progrès, tandis que les travailleurs du secteur de la santé, qui n’opèrent qu’à l’unité, en étaient une autre. Le récit de 80 000 Hours peut néanmoins être compris comme destiné aux êtres d’exception, qui risqueraient de se fourvoyer en exerçant des talents (indispensables) qu’ils partagent avec le commun des mortels, privant le monde des capacités qu’ils sont les seuls à posséder. L’important n’est pas alors l’imputation (contestable) de millions de vies sauvées à un seul individu. Il faut y voir plutôt une application de la théorie des avantages comparatifs. Une illustration de celle-ci, qui a cours depuis plus d’un demi-siècle chez les économistes, est la suivante. Une femme a des qualités telles qu’elle est à la fois la meilleure des avocats d’affaires et la meilleure des dactylos. Elle a intérêt à passer 100% de son temps à travailler comme avocate et à prendre une dactylo (moins douée qu’elle) pour l’assister car, de cette manière, elle gagnera beaucoup plus qu’en étant dactylo, ou qu’en partageant son temps entre les deux métiers. L’histoire est parfaite pour expliquer aux étudiants le principe des avantages comparatifs. Ceci dit, elle n’a aucun intérêt pour une femme qui est capable d’apprendre la dactylo, mais pour qui les études de droit sont trop difficiles, ou trop chères, donc pour qui il n’y a qu’une option. En fait, elle n’a aucun intérêt non plus pour la femme capable d’apprendre les deux, et qui n’aura pas besoin des lumières des sciences économiques pour saisir qu’il est préférable de devenir avocate. Et pour le public de 80 000 Hours ? Gageons que parmi les étudiants touchés par l’association, aucun ne songe à devenir dactylo. La vocation de 80 000 Hours est d’attirer les membres de la future élite (économique, scientifique, politique, administrative, etc.) vers l’AE. Elle est aussi d’effectuer des recherches pour tenter de déterminer les domaines où les « diplômés talentueux et ambitieux » pourraient avoir le plus d’impact positif, selon les critères de l’AE. C’est un véritable travail de recherche. Car, contrairement à l’exemple réduit à deux options (tout le monde sait qu’une avocate gagne plus qu’une dactylo), il n’est pas évident pour les diplômés des meilleures écoles de deviner comment gagner le plus d’argent possible (s’ils prennent l’option « gagner pour donner»), ni quels sont les secteurs et métiers grâce auxquels on peut espérer faire le plus de bien à travers son activité professionnelle.

80 000 Hours est une organisation active et en croissance. Elle a maintenant des relais dans plusieurs universités autres que celle d’Oxford (Cambridge, Londres, Berkeley, Harvard, MIT, Stanford, Yale, Melbourne, etc.) Elle a bénéficié en 2015 de l’appui (financement et coaching) de Y Combinator. (Y Combinator est une société californienne qui a pour vocation de servir d’incubateur aux start-up. En 2013, elle a étendu son activité aux jeunes associations prometteuses.) Le développement de 80 000 Hours a aussi été facilité par plusieurs gros donateurs (voir la page « Our donors » de son site), parmi lesquels Open Philanthropy Project.

Le site de 80 000 Hours peut vous intéresser même si vous n’entrez pas dans la catégorie des personnes qui peuvent bénéficier de ses conseils d’orientation professionnelle. À la rubrique « Podcasts », on peut lire ou écouter la collection d’entretiens approfondis réalisés par Robert Wiblin avec de nombreuses personnalités sur de grands problèmes du monde. La richesse de la vie intellectuelle est une des facettes de l’AE que l’on retrouve dans plusieurs autres composantes du mouvement.

Parmi les institutions ayant des liens avec le Centre of Effective Altruism, on trouve des centres de recherche académiques. C’est le cas du Future of Humanity Institute (FHI). Il s’agit d’un centre de recherche interdisciplinaire de l’Université d’Oxford, dont les travaux portent sur ce qui peut favoriser, ou au contraire menacer, l’épanouissement de la vie intelligente sur Terre (et dans l’univers). Le FHI a été créé en 2005 par Nick Bostrom, qui est une personnalité de premier plan dans la recherche sur les « risques existentiels » (nous en dirons davantage au chapitre 5, patience !). D’origine suédoise, Nick Bostrom est philosophe, mais a également une formation en mathématiques, logique et intelligence artificielle. Il est professeur de philosophie à Oxford depuis 2005, et a antérieurement enseigné à l’Université Yale. Sa liste de publications est impressionnante. Il est notamment connu pour avoir fondé avec David Pearce en 1998 Humanity+ (dont le nom d’origine était Association transhumaniste mondiale) et pour être l’un des penseurs du transhumanisme.

Quand on parcourt la liste des membres de l’équipe du FHI, on y retrouve quatre noms déjà cités plus hauts : William McAskill, Nick Beckstead, Hilary Greaves et Toby Ord14. Les risques existentiels sont l’un des principaux sujets de recherche d’Ord. Il travaille actuellement à un livre sur le sujet qui devrait paraître en 2020. De façon plus générale, tous les acteurs centraux du CEA et des organisations qui lui sont liées poussent vers un investissement prioritaire du mouvement de l’altruisme efficace sur le problème des risques existentiels et du bien des générations futures.

Sur la page de son site où le FHI cite les noms des donateurs qui lui ont apporté un soutien financier important, on trouve, entre autres, Open Philanthopy Project et Elon Musk, un milliardaire high tech qui partage tout à fait les préoccupations de l’Institut15.

Le Global Priorities Institute (GPI) est un autre centre de recherche de l’Université d’Oxford. C’est une pure émanation du mouvement de l’altruisme efficace. Le GPI n’a probablement été créé qu’en 2018, car lorsque j’ai consulté pour la première fois son site, en janvier 2019, on n’y trouvait qu’un programme de recherche daté de décembre 2018, mais aucune publication ou autre manifestation d’activité des chercheurs de l’institut. Le GPI se définit ainsi : « Notre but est de mener la recherche fondamentale qui pourra éclairer la prise de décision des individus et institutions qui cherchent à faire le plus de bien possible. Nous donnons la priorité aux problèmes qui sont importants, négligés et résolubles, et utilisons les outils de multiples disciplines, spécialement la philosophie et l’économie […]. » Dans l’équipe, on retrouve notamment Hilary Greaves (directrice du GPI), William McAskill et Toby Ord. Parmi les conseillers, figurent des philosophes ou économistes utilitaristes connus (Voir la page « people » du site du GPI). Dès février 2018, le GPI se voyait allouer un financement 2,7 millions de dollars d’OPP, ce qui confirme que Good Ventures (via OPP) est la fondation de l’altruisme efficace : un centre de recherche qui n’a encore rien produit bénéficie de la confiance suffisante pour recevoir un financement important sur la base d’un projet.

Dans les pages qui précèdent, je n’ai cité que quelques noms, choisis parmi des personnalités centrales de l’AE. Ajoutons que ce qui peut être constaté pour elles vaut aussi pour de nombreux autres : on retrouve les noms des mêmes personnes, simultanément ou à des périodes différentes, parmi les salariés, administrateurs, ou conseillers d’organismes distincts de l’AE. Il s’agit véritablement d’un réseau, et non de la juxtaposition d’entités différentes qui n’auraient qu’un label en commun. Naturellement, il y a aussi bon nombre de personnes qui ne sont rattachées qu’à une seule équipe, en particulier parmi les très jeunes. Or, les organismes de l’AE emploient beaucoup de jeunes collaborateurs.

3. Qui sont les altruistes efficaces ?

Le profil sociologique des altruistes efficaces (AEs) est connu parce que les AEs eux-mêmes se soucient de l’étudier. Une enquête annuelle est effectuée par l’association Rethink Charity. À compter de 2018, c’est un département de celle-ci, nommé Rethink Priorities, qui prend en charge cette tâche16. L’enquête est menée en diffusant des questionnaires sur les réseaux de l’AE (pas seulement ceux qui ont été cités dans les pages qui précèdent), et les résultats sont publiés sur le forum du CEA. Sauf indication contraire, les chiffres indiqués dans cette section sont tirés de l’enquête 2018. Les statistiques ont été établies à partir des 2607 questionnaires remplis exploitables (sur plus de 3000 reçus). Il est à noter que le mode de distribution du questionnaire fait qu’il touche les AEs au sens large : il peut s’agir de simples sympathisants. Les informations recueillies ne décrivent pas le groupe plus restreint des personnes qui sont le cœur du mouvement parce qu’elles occupent des postes dans les organismes de l’AE, ou ont d’une façon ou d’une autre le moyen de peser sur ses orientations.

3.1. Jeunes, mâles, éduqués

En 2018, l’âge moyen des répondants au questionnaire était de 31 ans, et l’âge médian de 28 ans. La moitié des répondants se situait dans la tranche des 20-29 ans et 24% d’entre eux dans la tranche des 30-39 ans ; 27% des répondants étaient étudiants.

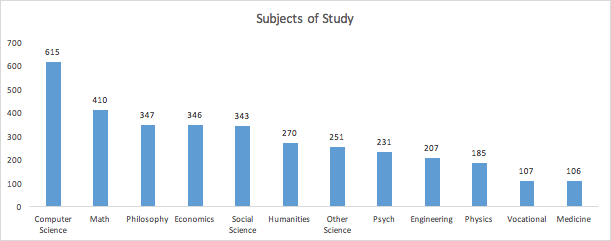

83% des sondés ont un niveau d’études égal ou supérieur au bac, et 13% sont titulaires d’un doctorat. Parmi les disciplines étudiées, l’informatique arrive en tête. Le graphique suivant donne une idée plus précise des spécialités les plus représentées.

Les réponses au questionnaire 2018 provenaient de personnes habitant 74 pays différents. Cependant 4 pays seulement rassemblent les deux-tiers des sondés : États-Unis (36%) ; Royaume-Uni (16%), Allemagne (7%), Australie (6%). Certaines villes ou zones urbaines concentrent un grand nombre d’AEs. La première d’entre elle est la baie de San Francisco (la région de la Silicon Valley) où résident 9% des sondés. Les autres villes rassemblant chacune plus de 2% des sondés sont Londres (6,8%), New York (3,7%), Boston (2,5%), Berlin (2,3%), Melbourne (2,3%) et Oxford (2,1%).

67% des sondés ont déclaré être des hommes et 26% être des femmes. (Les 7% restant n’ont pas répondu ou ont coché « autre ».)

Le questionnaire distribué propose aux AEs de s’identifier par race/type ethnique mais beaucoup de sondés ne répondent pas à cette question. On va ici s’appuyer sur les données de l’enquête 201717. En 2017, 37% des personnes n’ont pas répondu à la question. Si on fait le calcul uniquement sur celles qui ont accepté de répondre, on trouve la répartition suivante : Blancs (88,9%), Asiatiques (7%), Hispaniques (3,3%), Noirs (0,7%).

3.2. Des non-croyants de (centre) gauche

Les AEs optent massivement pour la réponse « athée, agnostique ou non religieux » quand on les interroge sur leurs convictions religieuses. C’était le cas de 80% d’entre eux en 2018. Parmi les 20% restants, 2% sont des gens qui n’ont pas souhaité répondre à la question. Reste 18% de croyants parmi lesquels les religions les plus représentées sont le christianisme (8,8%), le bouddhisme (3,3%) et le judaïsme (1,7%). Le nombre de personnes qui se sont dites musulmanes (0,3%) ou hindouistes (0,2%) est négligeable, tandis que 3,7% ont opté pour la réponse « autre » (autre religion que celles proposées dans la liste).

Concernant le positionnement politique des AEs, on peut résumer la situation en disant que presque aucun d’entre eux ne se sent de droite. Plus précisément, la répartition des personnes qui se sont exprimées sur ce point en 2018 était la suivante18 :

- Gauche : 33%

- Centre gauche : 38,4%

- Centre : 10%

- Centre droit : 2,5%

- Droite : 0,6%

- Libertarien19 : 8,3 %

- Autre : 7,4 %

4. Synthèse : un premier portrait (incomplet) des altruistes efficaces

L’altruisme efficace est un vrai mouvement social, avec à la fois une riche communication interne entre participants, et une démarche volontariste d’expansion pour gagner des soutiens à l’extérieur. Géographiquement, il n’a un ancrage fort que dans les pays anglo-saxons et des régions germanophones (Allemagne et Suisse)20. En termes de recrutement social, il séduit en priorité des gens de la catégorie « cadres et professions intellectuelles supérieures », ou en passe de le devenir. Il y a, de la part du CEA, une politique construite pour attirer en priorité ce public-là, ou son équivalent en profession libérale ou chef d’entreprise. Certes, tout le monde est le bienvenu quand il s’agit de financer : les AEs aimeraient certainement que davantage de personnes de niveaux d’instruction et de revenu moyens suivent leur fléchage des causes et associations à soutenir, même si jusqu’à présent les petits donateurs apportent peu de ressources. Mais le cœur du mouvement, celui qui trace la route à suivre, est recruté dans l’élite intellectuelle, le monde des hautement diplômés, des universitaires, des experts et des chercheurs. Une des forces de l’AE est d’être bien implanté chez les jeunes membres, et futurs membres, de ces catégories, et d’avoir réussi à créer un environnement qui les pousse à se montrer créatifs : il est stimulant de proposer des textes et des idées d’initiatives à mettre sur pied, lorsque l’on reçoit un retour d’une communauté de pairs qui partagent vos convictions. Tel qu’il est aujourd’hui, le mouvement de l’AE est très bien doté en personnes aptes à créer des think tanks et autres centres de recherche, et en personnes capables de produire des notes de synthèse, articles, conférences, rapports, ou thèses. Sa composition est telle qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il excelle à générer des méta-organisations plutôt que des organisations de terrain (sauf quand le « terrain » consiste à faire de la recherche). Le mouvement comprend aussi de gros donateurs et cherche sans doute activement à en avoir davantage. Il comprend une fondation qui est non seulement une grande pourvoyeuse d’argent mais aussi une composante du cœur de l’AE, celui qui impulse les orientations sur les causes à privilégier.

L’AE ressemble à la philanthropie américaine à l’âge du philanthrocapitalisme. Il ne lui ressemble par seulement par les traits indiqués en introduction de ce chapitre (discours sur l’efficacité, quantification, etc.), mais aussi par la place qu’y occupe le grantmaking (accorder des financements). Au centre, se trouvent des agents qui désignent des causes à investir et fixent des critères sur la bonne façon de procéder dans ces domaines. Dans le cas de l’AE, ces agents sont répartis entre plusieurs organismes, mais avec des contacts étroits entre eux. Ensuite, il leur faut trouver ou créer des organisations pour faire le travail, et une manière importante de leur faciliter la tâche (après avoir sélectionné des organismes satisfaisant les critères retenus) consiste à leur procurer des financements. L’AE est de surcroît particulièrement attentif à élargir son gisement de ressources humaines, étant très conscient que pour progresser il a besoin de « talents » ou « compétences » capables de faire avancer les causes qu’il juge prioritaires.

Les AEs sont certainement de gauche dans le sens où ils sont du camp qui réprouve les discriminations liées au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’origine ethnique ou nationale… Ils sont clairement aux antipodes de ceux qui voudraient réserver l’assistance aux compatriotes, comme en témoigne l’activité importante déployée pour secourir les plus démunis de pays lointains. Par contre, pour l’heure, rien dans l’activité du mouvement ne traduit le fait qu’il soit de gauche sur le plan socio-économique, dans le sens où il serait insatisfait du fonctionnement actuel des économies de marché au point de se préoccuper de pousser à le réformer en profondeur, que ce soit dans le cadre de la politique nationale ou internationale. Sans préjuger de ce que peuvent être les convictions personnelles des participants à ce sujet, probablement diverses (ou inexistantes), le fait est que le mouvement de l’AE s’emploie surtout à tirer profit au mieux du contexte socioéconomique existant pour orienter des ressources privées vers ses domaines de prédilection. De ce fait, les critiques qui lui sont adressées sont du même ordre que celles qui s’expriment à propos du philanthrocapitalisme en général (cf. chapitre 2, § 2 et § 3.4.). L’AE ne satisfait pas les personnes qui se méfient d’une organisation technocratique de la charité, gouvernée par des experts dont ils estiment les critères d’évaluation contestables. Il déçoit les courants d’opinion qui aspirent à un renversement du capitalisme, ou à des réformes substantielles de celui-ci (y compris chez des auteurs qui n’ont rien de révolutionnaires21) ; on reproche à l’AE de s’attaquer aux symptômes plutôt qu’aux causes des problèmes sociaux, et de ne rien faire pour faciliter les « changements systémiques ». Face à ce genre de critiques, les AEs tentent de faire valoir qu’eux aussi préconisent des changements structurels. Ils mettent notamment en avant leur positionnement en faveur d’une libéralisation de la migration des travailleurs des pays pauvres vers les pays riches. Les AEs soutiennent en effet que c’est un bon moyen de sortir les migrants de la pauvreté, et de procurer des ressources au pays d’origine grâce aux transferts d’argent vers les familles restées au pays. Il est vrai que, ce faisant, les AEs manifestent leur opposition au durcissement des politiques d’immigration instauré par beaucoup de pays d’accueil. Cependant, la croyance dans les bienfaits du type de réforme préconisé par les AEs est tout à fait dans la ligne de la pensée économique libérale, selon laquelle la libre circulation des marchandises ou des facteurs de production (ici, le travail) conduit à l’égalisation de la condition des habitants des différentes régions du monde. (Je veux simplement indiquer par-là que, pour les personnes qui ne croient pas aux vertus du libéralisme économique, ce type de prise de position ne constitue pas un indice que les AEs partagent leur défiance.) Par ailleurs, les AEs ne déploient pas une activité intense pour tenter d’abaisser les barrières à l’immigration. Cette idée n’apparaît dans le catalogue des causes de l’AE que parce qu’elle figure dans la liste des thématiques de la fondation Good Ventures (donc aussi dans celle d’OPP). Il n’y a pas de relai ailleurs dans les organisations du mouvement. OPP accorde bien quelques financements en lien avec ce thème. Mais ils sont faibles comparés à ceux consacrés aux thématiques majeures. Jusqu’à présent du moins, l’AE n’a donc rien d’un mouvement qui chercherait à contester « l’ordre néolibéral »22. Il prend le système socioéconomique tel qu’il est, et cherche à faire de son mieux pour y puiser les ressources matérielles et humaines pouvant servir ses projets.

Le portrait tracé jusqu’ici des AEs est incomplet. Il n’indique que très partiellement ce qui fait leur spécificité. Les chapitres suivants chercheront à mieux le faire apparaître.

Notes

- Dans un article de presse, j’ai vu qualifier McAskill de « chef officieux de l’altruisme efficace ». Si la notion de chef n’a pas vraiment de sens pour un mouvement protéiforme, il est néanmoins certain que McAskill en est une personnalité de tout premier plan.

- Un hedge fund est un fonds d’investissement qui cherche de gros rendements et n’hésite pas pour cela à opérer sur des produits et des marchés risqués.

- Le chiffrage exige le recueil d’informations sur les faits, mais demande aussi d’introduire des hypothèses dont GiveWell ne cache pas qu’elles font intervenir les valeurs et la subjectivité des évaluateurs.

- Au moment où je procède à la dernière révision de ce chapitre de L’Industrie du bien (5 juillet 2019), les comptes de GiveWell pour 2018 ne sont pas encore disponibles sur son site.

- Pour compléter les quelques informations qui vont être données ici sur Good Ventures, je recommande notamment la lecture de Gunther (2018).

- Selon la page qui lui est consacrée sur le site du magazine Forbes, consultée le 5 juillet 2019, qui donne des estimations en temps réel (« real time net worth as of 7/5/19 »).

- Juridiquement, OPP n’est ni une association, ni une fondation, mais une LLC (limited liability company : société à responsabilité limitée). Bien qu’au départ prévu pour des entreprises, ce statut a maintenant du succès dans le secteur philanthropique. (C’est par exemple la forme choisie par Mark Zuckerberg en 2015 quand il a annoncé vouloir consacrer l’essentiel de sa fortune à la bienfaisance.) À certains égards, ce statut apporte plus de souplesse que celui de fondation. Par exemple, une LLC n’est pas soumise à des limitations concernant la part du capital d’une entreprise qu’elle peut acquérir, ce qui peut s’avérer utile si elle se tourne vers l’impact investing.

- Inversement, une partie des dépenses de Good Ventures ne relève pas d’OPP. Sur la page « Grantmaking Approach » du site de Good Ventures (consultée le 4 juillet 2019), on lit qu’en 2018 la fondation a accordé un total de 164 millions de dollars de dons sur les conseils d’OPP, auxquels se sont ajoutés 19 millions de dons alloués indépendamment d’OPP.

- Cf. « GiveWell Metric Report – 2011 Annual Review », rapport disponible sur le site de l’association.

Concernant TLYC à ses débuts, l’année 2014 est la première pour laquelle on dispose d’une estimation du montant de monnaie déplacée. Ce montant était alors de 811 000 $. Le rapport d’activité de TLYCS ne fournit pas, comme celui de GiveWell, une répartition des ressources collectées par taille des dons. Le rapport 2018 indique néanmoins que l’association a intensifié ses efforts pour recruter des donateurs riches et ultra-riches (high net worth and ultra high net worth donors) – sans indication du niveau de patrimoine requis pour rentrer sous cette dénomination – et leur impute un montant de 1,45 million dans le total de l’argent déplacé. (Source : TLYCS, 2018 Annual Report, disponible sur le site de l’association.)

- Cf. la page « Team » du site du CEA (consultée le 4 juillet 2019).

- Chiffres lus sur la page « Grants Database » du site d’OPP, consultée le 4 juillet 2019.

- McAskill manifeste, m’a-t-il semblé, la pointe de mépris pour les non-sachants naturelle aux gens de son milieu dans certains des propos qu’il tient à propos des bénévoles. « Il est fréquent, écrit-il, que vous ne soyez pas formé dans le domaine où vous intervenez en tant que bénévole, si bien qu’il se pourrait que votre apport soit limité. Et en même temps, vous consommez de précieuses ressources d’encadrement. Pour cette raison, le bénévolat peut en réalité être néfaste pour une association. Il est arrivé que des associations nous disent que la raison principale pour laquelle elles employaient des bénévoles était qu’ensuite ces bénévoles devenaient des donateurs. […] Un moyen d’avoir un impact sans imposer un fardeau aux associations est de faire des heures supplémentaires au lieu de faire du bénévolat, et de donner l’argent ainsi gagné. » (McAskill, 2016, p. 217)

- B. Todd, « Which Jobs Help People the Most », site de 80 000 Hours, consulté le 9 juin 2019. À la date de consultation, la dernière mise à jour de l’article de Todd remontait à avril 2017.

- Bostrom connaît McAskill et Ord depuis 2003 et a suivi dès le départ les développements des organisations d’altruisme efficace à Oxford.

- Les remerciements adressés par le FHI à ses plus gros donateurs ne précisent pas les montants reçus de chacun. Sur la page Wikipédia « Elon Musk », on lit que celui-ci a versé 10 millions de dollars au FHI en 2015. Sur la page « Grants Database » d’OPP (consultée le 5 juillet 2019), on voit qu’OPP a donné 2 millions de dollars au FHI en 2017 et 12 millions en 2018 (après une contribution plus modeste de 115 000 dollars en 2016).

- L’enquête a été effectuée en 2014, 2015, 2017 et 2018. Toutefois, à la date de finalisation de ce chapitre (début juillet 2019), les liens permettant d’accéder aux résultats détaillés des enquêtes 2014 et 2015 ne fonctionnent pas. Les résultats de l’enquête 2019 ne sont pas encore disponibles au moment où j’écris.

- La raison en est que le rapport sur l’enquête 2018 ne donne pas le nombre d’individus ayant choisi chaque réponse. Par ailleurs, le post diffusé sur l’Effective Altruism Forum annonçant les résultats de cette enquête indiquait qu’en 2018, la proportion de personnes ayant omis de répondre à cette question était plus élevé qu’en 2017 (sans que le pourcentage soit précisé), ce qui rend les résultats encore moins significatifs.

- 2244 personnes l’ont fait. Les autres, soit ont choisi de ne pas révéler leurs préférences, soit n’ont pas répondu parce que l’éventail proposé n’était pas significatif pour leur pays.

- Le libertarianisme peut recouvrir diverses conceptions, du moment qu’elles ont pour valeur centrale la liberté. Dans le contexte étasunien, il y a des chances que ceux qui se disent libertariens soient des libéraux dans tous les sens du terme : des libéraux économiques qui veulent laisser une place maximale au marché, et des libéraux politiques qui veulent beaucoup de liberté individuelle dans la conduite de sa vie privée (sur ce plan, ils ressemblent plus à la gauche qu’aux conservateurs).

- On peut citer des villes, ailleurs dans le monde, où le nombre d’AEs n’est pas négligeable comme Oslo, Stockholm ou Prague. Ils sont assez nombreux aussi dans deux villes canadiennes : Vancouver (qui fait partie du monde anglophone) et, dans une moindre mesure, Montréal (à dominante francophone).

- Voir la tribune signée par 15 économistes, dont 3 prix Nobel, parue dans The Guardian le 16 juillet 2018 (Alkire et al., 2018). Ils dénoncent le mirage selon lequel la charité de riches philanthropes armés de méthodes supposées garantir l’efficacité de l’action serait en mesure de résoudre le problème de la pauvreté et de faire face aux défis écologiques, et appellent à des réformes des politiques publiques nationales et internationales. Comme c’est l’altruisme efficace, entre autres, qui est visé, Singer a répondu à cette tribune dans un article paru sur le Site Project Syndicate le 3 août 2018 (Singer, 2018b).

- Il n’existe pas, à proprement parler, de camp dans l’échiquier politique qui se réclamerait d’une doctrine appelée « néolibéralisme », même si l’ensemble, divers, des tenants de « Laisser beaucoup de place au libre jeu du marché » existe bel et bien. Le mot « néolibéralisme » est surtout employé par les détracteurs du système économique en place. Les lecteurs n’ayant pas de mal à situer le genre de thèmes chers aux anti-néolibéraux, ils comprendront néanmoins ce que l’on veut dire en écrivant que les AEs sont largement absents sur ces thèmes-là.

Une mine de ressources

Une mine de ressources