Chapitre 2 – L’humanité à la rescousse

par Estiva Reus

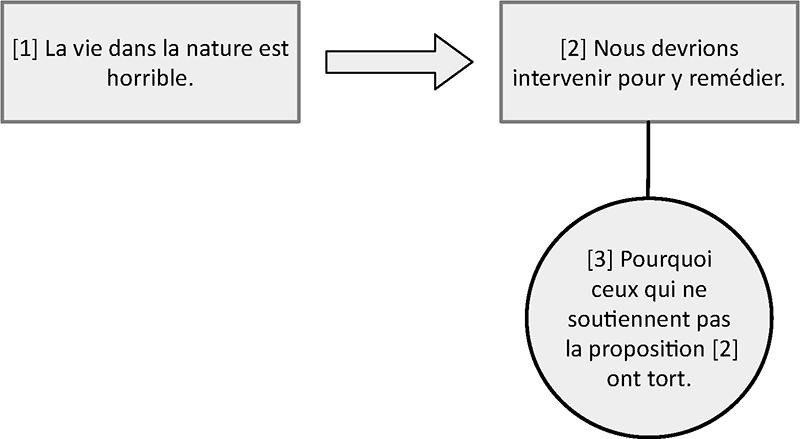

Une majorité d’auteurs RWAS sont dans une optique de philosophie éthique. Il y a parmi eux des éthiciens de formation auxquels s’ajoutent des personnes qu’on pourrait qualifier de chercheurs indépendants en éthique1. Un article (thèse, conférence…) émanant de ce bloc majoritaire a typiquement la structure suivante.

Le texte peut contenir de surcroît des éléments indiquant le type d’interventions à envisager. Ignorons cette composante pour l’instant. Nous y reviendrons dans les chapitres 4 et 5.

La composante [3] du discours est très travaillée : c’est la composante principale de beaucoup d’écrits. Un éthicien RWAS typique va balayer toute une série de croyances et valeurs qui pourraient empêcher l’adhésion à la prescription [2], et s’employer à montrer qu’elles sont contestables. Parmi celles-ci figurera systématiquement la croyance que la vie dans la nature est idyllique (que la nature est harmonieuse, ordonnée de façon optimale, etc.). Parmi les préjugés, il mentionnera toujours le spécisme. Les adversaires intellectuels privilégiés seront les personnes – dénommées « conservationnistes » ou « écologistes » – pour qui les valeurs premières sont la préservation des écosystèmes ou de la biodiversité, et non pas le bien-être des individus.

Nous n’allons pas aborder ici le volet [3] : il suffit de lire les RWAS pour constater la place prééminente qu’il occupe. C’est le volet [2] qui va retenir notre attention. Il a en effet la propriété remarquable de se réduire à l’énoncé de la prescription « Nous devrions intervenir. » Tel quel. Jamais le projecteur ne se tourne vers ce personnage essentiel appelé à être l’acteur d’un changement majeur. Assez souvent même, il n’est pas nommé, si ce n’est à travers ce pronom personnel : « nous ».

2.1. Qui ça « nous » ?

Il va de soi que « nous » est humain, parce que le discours est formulé dans une langue humaine, et qu’il ne mentionne aucun partenaire non humain qui pourrait être associé à l’entreprise. Mais à qui exactement s’adresse le devoir d’assistance aux animaux sauvages ? Il est improbable que le destinataire du message soit uniquement « moi » (la lectrice). Bien que quelques-unes des mesures envisagées soient réalisables à l’échelle individuelle, le projet dans son ensemble est trop ambitieux pour ne pas demander une action concertée. En fait, il est certain que dans l’esprit des RWAS, « nous » désigne l’humanité tout entière (à la fois parce que le mot « humanité » figure bien par endroits dans leurs écrits, et parce qu’ils ne désignent pas des sociétés ou organisations humaines spécifiques comme destinataires de leur appel). Imaginer qu’une espèce puisse fonctionner comme un agent collectif ne va pourtant pas de soi. Il existe certes des moyens de communication étendus entre humains, quelques institutions internationales, et des canaux multiples par lesquels ce qui est fait dans un coin du monde en affecte un autre. Mais le « village global » n’existe pas en tant que communauté soudée. Ce n’est qu’une expression commode pour désigner des interdépendances nombreuses et une circulation dense d’informations.

Considérer l’espèce entière comme si elle formait une seule et même société conduit parfois à utiliser trop exclusivement l’argument du spécisme pour expliquer l’inaction en faveur des animaux. Par exemple, dans une discussion sur la prédation, on fera valoir que « nous » nous empresserions de protéger les proies si elles étaient humaines, alors que nous laissons faire les prédateurs quand ils chassent d’autres animaux. En réalité, les habitants de Bruxelles ou de Turin ne font strictement rien pour prévenir les attaques de tigres, crocodiles, ou lions contre des humains. Tout au plus jugent-ils normal que les femmes et hommes des contrées où elles se produisent usent des moyens en leur pouvoir pour se défendre. Et s’il est vrai que certains Piémontais et Bruxellois donnent à des associations humanitaires luttant contre les parasitoses, ils sont encore plus nombreux à protéger les chiens et chats de leur foyer contre les puces.

Refermons cette parenthèse et, puisqu’il s’agit des humains, intéressons-nous aux caractères qui leur sont imputés par les éthiciens RWAS.

2.2. Comment sont les humains ?

Le personnage « nous, les humains » n’étant pas décrit explicitement, on pourrait se croire démuni pour deviner ce qu’en retiennent la plupart des auteurs RWAS. En fait, ce n’est pas le cas. La structure même de leurs écrits (cf. schéma au début de ce chapitre) nous dit ce qu’il en est : les humains sont bons et rationnels (ou rationnels tout court, en incluant la raison morale dans la rationalité).

En effet, la discussion se présente comme une sorte de dialogue entre, d’un côté, l’auteur, qui plaide pour l’intervention en faveur des animaux sauvages, et, de l’autre, un interlocuteur fictif qui, de bonne foi, lui oppose des arguments qui lui font penser, au contraire, que l’intervention n’est pas requise ou même qu’elle est à proscrire (il faut respecter la nature ; les effets induits sur les écosystèmes risquent d’être désastreux ; nous n’avons de devoirs qu’envers les agents moraux et les animaux n’en sont pas ; la prédation n’est pas condamnable parce que les prédateurs ont besoin de chasser pour se nourrir ; il faut préserver la biodiversité à tout prix ; etc.). Tant l’auteur que son interlocuteur sont des êtres raisonnables, puisque l’auteur s’en tient à démonter un à un les arguments que l’interlocuteur lui oppose. Il lui explique qu’il se trompe sur les faits (non, la vie n’est pas radieuse dans la nature) ou sur les valeurs (non, l’appartenance à l’espèce humaine n’est pas le critère pertinent pour délimiter les êtres dont les intérêts doivent être pris en considération). Ces croyances fausses sont apparemment les seuls obstacles qui s’opposent à l’action pour l’amélioration du sort des animaux sauvages, et on les renverse en démontrant qu’elles sont fausses.

Il en ressort donc que les humains sont intelligents et rationnels : l’usage de la raison leur permet de discerner le but qu’il est souhaitable d’atteindre, et l’intelligence les rend capables de forger et de mettre en œuvre les moyens d’y parvenir. Il en ressort aussi que les humains sont bons. Ils sont même immensément altruistes, puisqu’une fois persuadés par les RWAS que c’est la bonne chose à faire, ils seront prêts à prendre en charge la totalité des animaux des autres espèces (et ça fait du monde !).

Il est certes incontestable que les humains sont les auteurs d’actions altruistes. Il est tout aussi incontestable que leurs réalisations requièrent diverses formes d’intelligence. Mais qu’ils ne soient saisis sous aucun autre angle que « bons et rationnels » laisse perplexe. Il y a une masse d’études éthologiques portant sur les humains (ça s’appelle la sociologie, la psychologie, et autres sciences sociales ou cognitives). Elles sont loin d’avoir atteint le stade du consensus scientifique, mais au moins nous apprennent-elles quelque-chose : que nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes dans ce qui régit nos motivations et actions. On a peu de chances d’arriver à prédire ce que va faire un Homo sapiens en ayant pour seule prémisse qu’il est bon et rationnel. Dès lors, sans vouloir nier que la volonté de bien faire et la recherche de ce qu’est le bien comptent parmi les facteurs qui animent les humains, la démarche des RWAS semble reposer sur une éthologie humaine qui manque singulièrement d’épaisseur. Qui plus est, le portrait implicite des humains qui se dégage de leur façon d’argumenter est extraordinairement fidèle à la tradition des « propres de l’homme » : les humains sont des êtres doués de raison, point final. Sans doute cela tient-il pour partie au fait que l’on a affaire à des éthiciens et que, par définition, leur travail est d’user de la raison pour discuter du bien et du juste. Mais, tout de même, comment est-il possible qu’ils ne ressentent pas le besoin de s’appuyer sur d’autres disciplines pour apprécier comment fonctionnent les humains2 ?

2.3. Éthiciens et scientifiques

Les humains étant saisis en tant qu’êtres de raison, ceux d’entre eux qui atteignent l’excellence en la matière apparaissent tout naturellement comme les acteurs décisifs de la réforme de la nature qui doit être entreprise. Deux corporations se trouvent donc en première ligne :

- les éthiciens, experts en raison morale, chargés de donner les principes directeurs, d’énoncer quelles sont les fins bonnes ;

- les scientifiques, experts en raison instrumentale, chargés de mettre au point les moyens d’atteindre les fins désignées par les premiers.

Les scientifiques sont mentionnés à maintes reprises dans la littérature RWAS, à travers l’invocation des sciences et techniques dont les progrès permettront d’intervenir de façon sûre et efficace. Les éthiciens ne sont pas explicitement cités, mais sont néanmoins on ne peut plus présents, puisque ce sont eux qui tiennent la plume. Font-ils leur office (définir les fins bonnes) ? En apparence seulement.

Faisons cette expérience de pensée. Vous avez le pouvoir de faire exister, dans le futur, soit le monde A (qui prolonge la situation actuelle), soit le monde B. Les mondes A et B sont similaires, à ceci près que dans le monde B les animaux sauvages vivent mieux que dans le monde A. Sauf à être doté d’un esprit particulièrement sadique, vous allez opter pour le monde B. Les éthiciens qui préconisent le monde B ont bien raison, pensez-vous, tout en songeant qu’il n’est pas besoin d’avoir fait dix ans d’études de philosophie pour parvenir à cette conclusion. Si cela vous semble évident, c’est parce que vous avez réinterprété le problème en imaginant que ce sont les mêmes individus qui habitent les deux mondes, la seule différence étant que tous sont mieux dans B que dans A. Vous ne faites alors qu’exprimer ce que serait le verdict des animaux sauvages eux-mêmes. S’ils pouvaient tester les mondes A et B, ils décideraient à l’unanimité d’aller vivre dans le monde B.

Seulement, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il s’agit de comparer des mondes A et B, dont les habitants ne sont pas les mêmes individus (en totalité ou en partie), qui diffèrent par la taille de leur population (le nombre d’habitants n’est pas le même), et dans lesquels le profil de distribution des individus entre les moins bien lotis et les mieux lotis n’a aucune raison d’être identique. De plus, si A est le monde futur qui se forme en laissant les choses suivre leur cours, forcer le basculement vers le monde B peut exiger, de la part du décideur, le recours à la contrainte ou à la violence. Dans une telle comparaison, il n’est plus envisageable d’invoquer l’opinion des intéressés eux-mêmes, à laquelle on ne ferait que se ranger. Car les intéressés ne sont pas (ou pas tous) les mêmes dans les deux cas, et parmi ceux qui existeraient dans les deux mondes, certains gagnent à vivre dans le monde A, tandis que, pour d’autres, le monde B est préférable. Dans de telles conditions, le critère à utiliser pour déterminer si le monde B est meilleur que le monde A, ou l’inverse, n’a rien d’évident. C’est un domaine de recherche qui en philosophie s’appelle « éthique des populations » (population ethics), et que les économistes nomment « théorie des choix collectifs » (social choice theory). Ce domaine est extrêmement ardu3. Même en se limitant aux philosophes utilitaristes et apparentés (ce que sont beaucoup d’éthiciens RWAS), on est très loin de savoir comment traiter le sujet, bien que nombre d’auteurs brillants tentent d’y voir plus clair. De surcroît, il est sans espoir de se laisser guider par son sens moral spontané. Quel que soit le critère posé pour déterminer quel monde est le meilleur parmi des mondes possibles, il conduit dans certain cas à des conclusions contre-intuitives.

Les éthiciens RWAS travaillent donc normalement dans ce domaine épineux. Ils sont censés fournir un principe directeur pour opter entre des mondes possibles, en prenant en compte des myriades d’individus, et sur l’ensemble des générations présentes et à venir. En fait, ils ne fournissent pas un tel principe. Cela n’a rien de scandaleux en soi. Ils ne le font pas parce que c’est beaucoup trop difficile4. Par contre, on peut leur reprocher d’occulter leur (notre) ignorance. En ne mentionnant pas l’incertitude dans laquelle on se trouve face à des problèmes de cet ordre, ils créent l’illusion que leurs écrits indiqueraient la nature du « mieux » vers lequel il faudrait aller. Ce n’est pas le cas ; les généralités du style « c’est le bien-être des individus qui importe » ne suffisent pas. Ils créent l’illusion aussi en saturant leurs écrits de pensée critique. Exprimer ses doutes sur la validité des critères proposés par des tiers pour orienter l’action est tout à fait légitime. Mais au bout de tant d’années où tant de lignes sont occupées à dénoncer les erreurs des écologistes ou d’autres, on finit par se demander si la griserie de la critique ne devient pas un handicap qui empêche de voir les blancs présents dans ses propres analyses, et de revenir à un peu plus de modestie.

2.4. Les experts seulement, ou tous les humains ?

Dans la logique RWAS, éthiciens et scientifiques sont des gens importants pour remédier aux maux naturels (ou ils le seront quand ils auront réussi à muscler suffisamment leurs travaux pour indiquer la direction à prendre et les moyens d’atteindre le but fixé). Mais les RWAS s’expriment d’une manière qui inclut tous les humains (l’humanité) dans le « nous » qui tirera l’univers de la misère. Pourquoi va-t-il de soi que l’immense majorité de l’espèce humaine, qui ne fera pas avancer d’un millimètre les sciences ou la philosophie éthique, fait partie de l’attelage ? La question n’étant pas traitée explicitement, on ne peut que conjecturer. La réponse pourrait être simplement qu’il est normal de vouloir que la masse de la population humaine adhère au projet. En effet, même si les experts deviennent excellents, l’entreprise échouera si la plupart des gens désapprouvent les valeurs promues par les éthiciens, et si personne ne finance le genre de recherches que doivent mener les scientifiques. On peut songer aussi que la mise en œuvre du projet demandera de la main d’œuvre pour toute sorte de tâches faisant appel à des compétences variées. « Nous, l’humanité » serait alors simplement un raccourci approximatif pour « un nombre suffisant d’humains ». Pourtant, il semble parfois se produire chez des auteurs RWAS un glissement qui les conduit à parler de l’humanité comme si elle était un acteur de l’histoire en tant que telle : l’espèce élue qui va tirer toutes les autres de la misère. Nous en verrons des indices dans des citations incluses dans le chapitre 3. Il arrive aussi (en rapport avec ce glissement ?) que des propos concernant des animaux soient d’une dureté dérangeante, alors que la bienveillance reste de mise s’agissant des humains. L’exemple que je vais rapporter ici est anecdotique (passez au chapitre suivant si vous êtes pressé). J’en parle parce qu’il a joué un rôle dans la distance que j’ai fini par ressentir à l’égard des RWAS.

En me promenant sur Facebook, je vois les posts de Lucius5 et ses commentaires sur ceux d’autres personnes. Ses réflexions sont souvent originales et pertinentes. Il fait partie du courant RWAS. Un jour, quelqu’un d’autre a posté l’information selon laquelle l’espèce puma (cougar) avait été déclarée officiellement éteinte aux États-Unis, accompagnée de la photo d’un puma. Divers lecteurs ont mis des commentaires désolés. Lucius, lui, a écrit : « C’est une bonne nouvelle pour ses proies. » Il a fait des remarques du même style à propos d’araignées, d’ours, ou de loups en d’autres circonstances et, concernant les loups, même si les tournures restaient ambiguës, on frôlait l’approbation de leur abattage. J’ai tenté de me persuader que ces remarques n’avaient rien de choquant, que Lucius ne faisait que rappeler des faits dans un but pédagogique (la souffrance et la mort des proies sont bien réelles). Mais, rien à faire, je n’arrivais pas à digérer ce genre de commentaires. La distance était trop éclatante entre le style « je constate froidement que le prédateur est un danger public et j’en tire les conséquences », que Lucius employait à propos des loups et pumas, et ses commentaires sur l’actualité humaine. En ce domaine, il exprime les sentiments de compassion et de tristesse que l’on éprouve habituellement pour des individus quand on a sous les yeux le spectacle ou la nouvelle de leur malheur. S’agissant d’humains, il réagit comme ces personnes qui ressentent de la tristesse face à la photo du puma disparu, et qui peut-être songent que non seulement il ou elle est morte, mais qu’avant elle a vécu la fin de son monde, errant sans jamais trouver de partenaire, privée de la possibilité d’élever des petits. Lucius s’indigne par exemple de l’égoïsme de la forteresse européenne, qui ferme ses portes face à l’afflux de réfugiés. Il s’émeut quand circule la photo d’une masse de cadavres de femmes, hommes et enfants noyés en Méditerranée. Lorsque déferlent les commentaires haineux envers des terroristes traqués après un attentat, il est l’une des rares personnes à avoir en tête que ces meurtriers eux aussi ont peur, et à dire sa peine en songeant que la traque va se finir par leur abattage par la police. Pourquoi semble-t-il devenir un autre homme quand il s’exprime sur les prédateurs ? La petite phrase qui a servi d’épitaphe Facebook au puma, c’est à peu près comme s’il avait commenté la noyade des migrants par cette phrase (factuellement exacte elle aussi) : « C’est une bonne nouvelle pour les animaux qu’ils ne mangeront pas. » Cela ne lui viendrait pas à l’esprit. Non seulement ce serait choquant pour les gens comme lui que ces morts affligent, mais ce serait criminel envers d’autres réfugiés qui tenteront la traversée demain, par l’influence que sa parole peut avoir sur la disposition de son auditoire à afficher son soutien ou son hostilité à leur accueil en Europe. Mais alors, pourquoi s’exprimer de la sorte quand il s’agit de loups ? Eux aussi sont en position d’extrême vulnérabilité face à des ennemis qui voudraient les éradiquer à coups de fusil. Et un loup tue moins d’animaux par an que ne le fait un humain, même végane, à travers les biens et services qu’il consomme pour se nourrir, se vêtir, se loger, se déplacer…

Je ne suis pas dans la tête de Lucius. J’ignore ce qu’il en est dans son cas. Mais il n’est pas le seul sympathisant RWAS chez qui on observe cette asymétrie. Se pourrait-il que chez certains d’entre eux le regard bienveillant porté sur les humains, et refusé à d’autres animaux, vienne de ce que les humains, quels qu’ils soient, bénéficient de leur appartenance au collectif « humanité », lui-même vu comme le vecteur du Progrès ?

Notes

- Brian Tomasik n’appartient pas à cette catégorie. Bien que la théorie éthique compte parmi ses nombreux pôles d’intérêt, il n’a pas le penchant qu’ont les philosophes du domaine à écrire de longues pages sur la question du spécisme, ou sur les croyances relatives à la nature. On peut se reporter à l’article « How I Started Writing on Wild-Animal Suffering », publié sur son site le 10 août 2012, pour connaître le cheminement qui l’a conduit vers la thématique RWAS. En la matière, une part importante de ses travaux consiste à tenter d’estimer comment divers événements et diverses activités humaines peuvent affecter les animaux sauvages. Il est aussi très intéressé par la prospective à long terme liée au développement de nouvelles technologies. Tomasik est plus proche d’un autre type de profil, dont on trouve aussi des représentants dans le milieu RWAS et dans celui de l’altruisme efficace : des personnes de formation scientifique, qui déploient beaucoup d’efforts pour développer une culture de la mesure, du chiffrage, dans l’évaluation des faits et des stratégies envisageables. On trouve assez souvent, dans cette autre famille, des gens qui ont travaillé dans le domaine de l’intelligence artificielle, ainsi que des personnes qui se passionnent pour des sujets tels que l’impact de la colonisation d’autres planètes, ou les questions que soulèvera la possible apparition de machines sentientes. Voir par exemple le site du Fundational Research Intitute, dont Tomasik est l’un des administrateurs.

- En fait, on trouve occasionnellement dans les écrits RWAS des références à la psychologie, mais uniquement à travers l’invocation de biais qui freinent la prise de conscience de l’atrocité de la vie sauvage. On mentionne alors le biais du statu quo, le biais du survivant, ou encore le wishful thinking.

- On peut, dans ce domaine, retrouver de vieilles questions, telles que « La mort est-elle un mal en soi ? » (même si elle a lieu sans souffrance) : oui (le défunt perd les bonnes expériences qu’il aurait eues en continuant à vivre) ou non (avant sa mort il n’avait rien perdu du tout, et après, il n’y a plus personne à qui imputer une perte) ? On peut y discuter de « l’odieuse conclusion » de Derek Parfit, souvent considéré comme le père de ce champ de recherche, ou encore de la question du meurtre avec remplacement (est-ce un bien de tuer un individu si c’est la condition nécessaire pour que naissent un ou plusieurs individus ayant une qualité de vie égale ou supérieure à celle du défunt ?). On y trouvera naturellement la question de savoir si, et dans quelle mesure, les comparaisons interpersonnelles d’utilité sont possibles. Même en raisonnant comme si la mesure (donc la comparaison) des utilités était possible, on demandera quel niveau d’utilité affecter à un individu non né (et qui pourrait naître si on prend une certaine décision) : un niveau de zéro (comme à un individu existant pour qui le zéro traduit le fait que les peines qu’il éprouve compensent exactement les plaisirs qu’il ressent), ou faut-il refuser de lui imputer un niveau d’utilité quelconque parce qu’un indice de bien-être n’a de sens que rattaché à quelqu’un (or, l’individu non né n’existe pas, il n’y a personne) ?

Les questions évoquées ci-dessus ne sont que des exemples. Elles n’épuisent pas les sujets relevant de l’éthique des populations.

- Sauf pour les tenants de l’utilitarisme négatif sous la forme forte, dans l’hypothèse où il est techniquement possible de faire disparaître la vie sentiente.

- Le nom de cet internaute a été changé.

Une mine de ressources

Une mine de ressources